描写=画像表象の振る舞いを、言語(語や文)のそれに見立てる見解および、これに対する異論のサーベイです。具体的には、『芸術の言語』(初版1968, 改訂版1976)におけるNelson Goodmanの枠組みをめぐって、70年代に展開された論争の一部をまとめています。トピックとしては、以下でも参照する松永ドラフトへのフォローアップです。

1974年には『The Monist』誌、1978年には『Erkenntnis』誌で、相次いでLanguages of Art特集が組まれている。そちらでもうかがえるように本書のインパクトは凄まじく、名だたる論者たちが総出でこの本と格闘していたことが伝わってくる。

とりわけ、第一章が絵画の表象に関する分析から始まることによって、『芸術の言語』は今日の「描写の哲学」にとってのメルクマールとなった。John Kulvickiのような直接のフォロワーでなくとも、『芸術の言語』は画像を哲学的に考えるうえで避けては通れない文献となっている。

70年代の議論の特徴として、言語哲学の枠組みと照らし合わせた理論が目立つ。今日では、認知科学や心の哲学との対話が出てきた一方で、このような言語的アプローチはやや影を潜めているようにも思われる。ちなみにまだゲットできていない(ボスにねだっている)が、Kulvickiの新著は言語哲学的なアプローチから書かれた一冊らしく、かなり楽しみにしている。

ところで私の博論も、「言語哲学ベースの描写の哲学」として構想しているところだ。なので、本稿は博論の研究計画・先行研究の調査・断片的な検討・現段階で主張したいことの整理、といった性格を持っている。

描写の哲学入門は以下からどうぞ。本稿から入門するのはたぶん無理です。

ある対象を描写する画像は、その対象を記述する語句と同じく、その対象を表示している。あるいは、より具体的に言えば、それを指示している。指示[denotation]こそが描写の核をなすものであり、そしてそれは類似とは無関係に成り立つものである。 したがって、画像とそれが描写するものの関係は、述語とそれが適用されるものの関係と同じように理解できるように思われる。 (『芸術の言語』, 和訳p.9, 一部訳語を修正) Goodmanは、画像と描写対象の関係を、特殊な外延指示[denotation]関係として説明しようとしている。まずはこの概念から説明していこう。 『芸術の言語』の訳でも苦労がうかがえるように、Goodmanはこの手の議論においてふつう「指示する[refer to]」を使う場面で「指示する[denote]」を使い、refer toはdenoteを含む、より広範な記号作用一般を指す語になっている。 訳語の選択について注記しておく。分析哲学の文脈では「reference」は「指示」が定訳である。この標準的な意味での「reference」は、本書におけるラベルが対象を指す働きという意味での「denotation」とほぼ同義である。一方、本書における「reference」は記号作用[symbolization]一般を広く指す。それゆえ、「denotation」に「指示」をあて、「reference」に「表示」をあてた。「denotation」が「表示」と訳される場合がときおりあることを考えれば、この訳語選択がよけいに混乱を招くおそれもあるが、ここでは言葉づかいの自然さと内容の理解のしやすさを優先した。 (『芸術の言語』和訳用語解説, p.312) 本稿にところどころ出てくる「外延指示[denotation]」は清塚 (2004)に倣ったもので、Goodmanの原文におけるdenotationですよ、ということを示す以外の意図はない。本稿の「外延指示」「指示」は特に分けておらず、適時「Goodmanにおけるdenotation」ないし「ふつうreferenceと呼ばれる関係」として読んでもらえれば幸いだ。ちなみに、後で出てくるBeardsleyは、おそらくGoodmanに合わせているため、Beardsleyのreferenceは通常の意味での「指示」ではなくGoodman的な意味での「表示」で訳した。先取りすると、「表示」にはdenotationとは異なり指示対象を量化するとは限らない記号作用も含まれている。 ちなみによく知られている通り、『芸術の言語』に出てくるrepresentationはふつうにその後の議論におけるdepicitonなので、邦訳を適宜置き換えて「描写」に揃えた*1。 さて、外延指示とは次のような記号作用である。「ナポレオン・ボナパルト」という語は、われわれの言語慣習において当の歴史的人物を指し示す。同じように、ダヴィッドの《サン=ベルナール峠を越えるボナパルト》は、当の歴史的人物を指し示す。この場合、ナポレオンという実在の人物は、語や画像の外延[extension]となっている。 また、指示対象は単数でなくてもよい。あるクラスに属するメンバー全体をまとめて指示する画像が存在する。(Beardsleyからの異論は後述) 画像は述語と同じように、特定のクラスのメンバーのそれぞれを複数的に指示することがある。辞典の項目の定義に添えられた画像は、たいていその手の描写である。それは、たとえばどれか一羽の鷲を一意に指示するわけではないし、鷲というクラス自体を集合として指示するのでもなく、鷲全般を周延的に指示する。 (『芸術の言語』, 和訳p.22, 一部訳語を修正) 画像と描写内容の関係を、言語とそれが意味するものの関係になぞらえるのは、ごく妥当な出発点だ。気になるのは、この箇所でGoodmanが画像は「固有名と同じように理解できる」と述べるかわりに「述語[predicates]と同じように理解できる」と述べている点だ。これは一体どういうことか。指示関係について説明するだけなら、固有名とのアナロジーで十分だったはずなのに、なぜわざわざ述語とのアナロジーにしたのか*2。 理由のひとつは、直前の引用で見た通り複数指示の画像をカバーするためだろう。しかし、「述語は複数指示する」という前提には、さらにいくつかの前提が隠れている。話をややこしくしているのは、Goodmanが述語と言いつつ、性質[property]というアイテムを回避しようとしているからだ。すなわち、端的に述語とのアナロジーを訴えているのではなく、明らかに「Goodmanの支持する枠組みにおける述語」とのアナロジーを訴えているのである。 もっとも素朴なプラトン的実在論に立てば、「_は赤い」や「_は背が高い」や「_は犬である」といった述語は、それに対応する普遍者を持ち、現実世界の個別者はこれを例化する。「ナポレオンは背が高い」という文は、ナポレオンに「_は背が高い」という性質を付与しており(帰属させており、あるいは述定しており)、現実のナポレオンが当の性質を持つかどうかに照らし合わせて真偽が問える。このような枠組みは諸々の補強が必要とはいえ、わりかしオーソドックスな実在論だろう*3。しかし、Goodmanはこのような性質=普遍者説を受け入れておらず、込み入った外延主義をとっている。 Goodman的な立場によれば、「述語」は複数の事物に適用される[apply to]ラベルである。「ナポレオンは背が高い」という文における述語「_は背が高い」は、あらゆる背が高いものたちを集めたクラスを指示する。文が真であるのは、固有名の指示するナポレオンが背の高いものたちのクラスに属しているときかつそのときに限る、という仕方で整理すれば、普遍者としての「性質」にコミットする必要がなくなる。実際、この手のパラフレーズは唯名論にとって定番アプローチのひとつである。Goodmanの唯名論が正確に言ってどのようなアプローチなのかは断言しかねるが、『芸術の言語』を読む限りは、基本的に述語唯名論で、たまにクラス唯名論のような立場だと思われる。 結局、このような枠組みを採用するGoodmanにとって、犬の画像と当の獣たちが取り結ぶ関係は、「_は犬である」という述語が当の獣たちと取り結ぶ関係と同じになる。ともに性質という普遍者とは関わらず、単にしかじかのものへと適用されるラベルである。すると、指示対象が複数か単一かというだけで、ナポレオンの画像が当の人物との間に取り結ぶ指示関係とも、本質的な差異はなくなる。結果、「描写の本質は外延指示である」という包括的な主張に行き着くわけだ。 ということで、描写関係とは指示関係である、というところまではいいが、Goodmanはさらにそれが「類似とは無関係に」成り立つとしている。以下の一節はとりわけ悪名高い。 類似は表示の必要条件でもない。ほとんどすべてのものは、ほとんどすべてのものを表すことができるからである。 (『芸術の言語』, 和訳p.9) 気がかりな点をまとめよう。 以下で見るBennett (1974)は第一の問題に対してノーと答え、第二の問題に関してはGoodmanの枠組みとは別の方向で画像=述語アナロジー説を押し進めていく。一方、Beardsley (1978)はどちらの問題に対してもノーと答える。 Beardsleyはまた、三つ目の問題にもノーと答えており、描写を類似によって説明しようとしている*4。第三の問題は、今日においても類似説の支持者にとって出発点となるような問題だろうが、本稿では扱わない。引き続き、「画像と言語のアナロジーはどこまで/どれだけ有効なのか」に直接関わる議論を見ていきたい。 BennettやBeardsleyの論文を取り上げる前に、大きな寄り道をする。 もうひとつ、Goodmanによる重要な区別に触れなければならない。 なぜ「xの画像」と「x-画像」の区別が必要なのか。これは「ペガサス」や「ケンタウロス」を描いていると思しき事例と関わる。虚構的な対象を描いていると思しき画像は、厳密に言えばなにも外延指示していない(マイノング主義を一旦脇に置けば、ペガサスもケンタウロスも実在しない)ので、なにも描いていない。すると、「ペガサスの画像」も「ケンタウロスの画像」も、空集合∅を指示する“同じ”画像ということになってしまうが、両者には明らかになんらかの違いがあるように思われる。Goodmanは、ラベルによる被分類・被指示上の違いによって、これを説明する。すなわち、指示対象のレベルでは同じだが、被分類のレベルでは異なる(かたや「ペガサス-画像」として分類され、かたや「ケンタウロス-画像」として分類される)、という仕方でいろいろな空指示画像間の違いを説明できるのだ。 Goodmanは「x-画像」について、「トシテ描写[representation-as]」との関連でも説明している。チャーチルをブルドッグとして描くような画像は、「チャーチルの画像」であると同時に「ブルドッグ-画像」である。ここで重要になる見解として、Goodmanは「xの画像であるからといってx-画像であるとは限らず、x-画像であるからといってxの画像であるとは限らない」としている。 ところで、「xの画像」かどうかが単に慣習的に決まるのと同様、「x-画像」という分類ラベルが適用されるかどうかも慣習的に決まる。つまるところ、指示関係はなんらかの安定的な規則によって計算できるものではなく慣習次第で容易に変動する、というのがGoodmanの前提だ。この見解に含まれる問題については後でも触れる。 まとめれば、Goodmanは少なくとも以下のパターンを考えている。いま、ポチという特定の犬が実在するとしよう。 「xの画像」「x-画像」が独立であると主張する上で、明らかに奇妙なのは、(3)(4)に含まれる「犬を猫として描いた画像」の可能性だろう。そんな画像はありうるのか。分類上においてすら「犬-画像」として分類されず、むしろ「猫-画像」として分類される画像が、犬一般を指示するとはどういうことか。そういうケースはほとんど考えづらい。よって、犬-画像であることが犬の画像であることを含意しないにせよ、犬の画像であることは犬-画像であることを含意するように思われる。 加えて、特定の犬でも犬一般でもなく、「不特定のある犬」を描いていると思しき画像もある。Goodmanはこのようなケースが、「ペガサスの画像」といった空集合∅指示の画像と同じように扱われる、とする。 たとえばわれわれは、ある特定の描写が辞書の鷲-画像のように複数指示のものなのか、ピックウィック-画像のようにフィクションなのかを見分けられない場合がある。そして、ある絵が何かを指示しているのか否かを判断できない場合にわれわれにできることは、それが何も指示していないかのようにふるまう――つまり、それがどんな種類の絵なのかということに関心を限定する――ことだけである。それゆえ、不確定な指示は空指示と同じ仕方で扱われる。 (『芸術の言語』, 和訳p.27, 一部訳語を修正) 同様の見解を、後述するHyman (2006)もとっている。松永さんの整理によれば、 一方で、特定の個別的対象(たとえば、ナポレオン)を描くのではなく、不特定の対象(たとえば、ある人)を描く絵がある。Hymanによれば、この種の絵にはBedeutungがなく、Sinnしかない。不特定なものを描く絵には描写対象がないという考えに同意するかどうかはともかく、少なくとも、不特定なものを描く絵にトシテ描写の構造が見いだせないことはたしかである。たとえば、〈チャーチルをブルドッグとして描く〉や〈ルイ・フィリップを洋梨として描く〉ということは意味をなすが、〈猫をブルドッグとして描く〉や〈りんごを洋梨として描く〉ということは(その「猫」や「りんご」が特定の個別的対象を指すのでないかぎり)意味をなさない。 ここでも指摘されてる通り「不特定のある犬[a dog]の画像であるが、猫-画像として分類される」というケースは考えづらい。 さて、Goodmanによれば、「x-画像」という分類ラベルが適用されるかどうかは慣習的に決まるものであった。しかし、「犬一般」ないし「不特定のある犬」の画像に関して「犬-画像」の概念が説明項に使われるというGoodmanの議論には、どうも説明の順序に関する問題があるように思われる。すなわち、「犬-画像」は上述のケースを説明するものではなく、上述のケースに共通するなんらかの原理によって、説明されるべき項なのではないか。このような疑問が意識的にせよ無意識的にせよ出発点となり、次のような整理が生じる。 さて、「xの画像」「x-画像」それぞれの役割を踏まえると、次のように整理したくなる。すなわち、「xをyトシテ描く」ようなケースは、第一にxを指示しており、第二にy性という性質をxに帰属させている。ここでの要点は、「xの画像」が指示機能を示しており、「x-画像」が述定機能を示しているおかげで、画像全体としては真偽の問える主語述語文[sentence]みたいなものになっている、という見込みだ。 今年の若手フォーラムでの発表で、私も「xの画像」「x-画像」の区別をこのように理解しているし、今も昔もGoodman説を扱う論者たちはしばしばそのように理解している。実際、「x-画像である」が「xとして描く」によって言い換え可能であることは、これが画像の述語的部分であるという理解を助長している。ラフに言えば、「xの画像」は“描かれるもの”に関わり、「x-画像」は“描き方”に関わる、と理解したくなる。 しかし、正確に言えば、これはGoodman自身の主張とは言えない。Goodmanにとって、「x-画像である」ことは、x性の述定ではない(そもそも性質の実在を認めていない)し、指示対象の“描き方”に関わるものでもない。x-画像は単に分類上の言語的ラベルであり、そこから性質や種を引き出すような仕方で分解可能なものではない。では、「x-画像」や「xトシテ描写」を性質の述定として読む誤解はどこから生じたのか。 これは仮説だが、誤解を押し進めたのはHyman (2006)やLopes (1996)の枠組みではないかと思っている。Steenhagenからの孫引きで恐縮だが、Hymanは次のような区別をしている。 HymanはGoodmanのような唯名論的なアプローチをとるかわりに、当の区別をフレーゲの「reference(原語ではbedeutung)」「sense(原語ではsinn)」と対応づける。Hymanの説明によれば、ある表現が表したり指定する(stands for or designates)対象が前者、当の表現が当の事物を提示する仕方、提示のモード(mode of presentation)にあたるのが後者。 Hymanは、明らかに“描かれるもの”と“描き方”の区別を意識している。問題は、このような区別をそのままGoodmanの「xの画像」「x-画像」と対応づける点だ。Steenhagenも両区別が同じような目的における同じような区別だと考えている。 Goodmanのモチベーションとしては、この区別によって、同一の個別者を異なる仕方で描くケースや、いかなる特定の個別者も描かない(不特定のなにかとしてのみ描く)ケースを説明したい。 すると、「犬-画像」だが、いかなる「特定個別の犬を指示する画像」でもないような画像は、「_は犬である」ようななにかを漠然と描く画像として整理される。すなわち、「不特定のある犬」と関わる画像を説明する過程で、「犬-画像」や「犬トシテ描写」を犬性の述定として理解する解釈が生じたのではないか*5。 同じ描写性質を描く絵でも、その描写対象が特定のものであるか不特定のものであるかで性格が異なる。特定の対象を描く絵は、〈描写対象Sを描写性質Pを持つものとして描く(depict S as having P)〉という構造を持つが、不特定の対象を描く絵は、たんに〈Pを持つものを描く(depict something that has P)〉絵である。 松永さんも同様の整理をしているし、Lopes (1996)なんかははっきりと「representation-as」を性質の述定として説明している。 Goodmanが「トシテ描写」と呼ぶ現象は、画像的述定[pictorial predication]の特殊なケースである。Fであるものを描く画像は、それをFとして描くこともあれば、そうでないこともある。 (Lopes 1996: 60) ここにはすっかり、「x-画像=xトシテ描写=x性の述定」という三位一体が成り立っている。 しかし、再度、Goodmanの正確なコミットメントを確認するならば、「犬-画像」であることが犬性の述定であるとか、「トシテ描写」に述語的部分が含まれている、といった主張をGoodmanは特にしていない。ある画像が「犬-画像である」とは、「犬-画像」という言語的ラベルによって指示“される”という分類上の事実を示すだけであり、画像から犬種一般やら不特定のある犬に向かってなんらかの表示関係が成り立っているわけではない。Goodmanにとって、「犬-画像である」ことや「犬トシテ描写である」ことは、画像における“描き方”とは無関係なのだ。 では私やHymanやLopesや松永さんは、Goodmanの枠組みを誤解したまま整理しているのか。おそらく、一概にはそうとも言い切れない理由のひとつは、上述の通り、「犬-画像」ラベルの適用基準に関してGoodmanがなにも述べていないからだ。これはだいぶ奇妙である。ある画像が「犬-画像」として分類される根拠がなにもなく、ただ慣習的にそうなっているというのは、明らかにおかしい。 Novitz (1975)はまさにこの点を指摘しており、あまり洗練されていないものの、「x-画像」に関する類似説を展開している。すなわち、ある画像が「犬-画像」ラベルによって分類される、すなわち犬-画像であるのは、画像のデザインと犬が似ているからだ。指示対象がなんであれ(「xの画像」のxがなんであれ)、それを犬トシテ描いている「犬-画像」であるならば、少なくとも犬に見えなければ話にならない(「チャーチルをブルドッグとして描いているが、チャーチルには見えない」画像と、「チャーチルをブルドッグとして描いているが、ブルドッグには見えない」画像を想像してみよ)。類似説を支持するHyman (2006)や再認説を支持するLopes (1996)にとって、このような直観はよりもっともらしいものだろう。 「犬-画像」ラベルの適用基準として、なんらかの類似が成り立っているか、あるいは再認可能な仕方で描かれている、ということをうっすら前提してみよう。すると、「x-画像である」ことが述べるのは、(Goodmanがそう考えたように)単に「x-画像」ラベルと画像の関係ではなく、画像とx性の関係だという整理も無根拠ではなくなる。これによって実現される画像の機能とは、x性の述定、すなわち(Goodman的な含みのない)述語的振る舞いである、という理解は自然に出てくるものである。すなわち、「x-画像」や「xトシテ描写」を、x性の述定として読む解釈は、Goodmanの区別に関する誤解というより、その不備を補った上での拡張的な解釈であると言える。 もしGoodmanがこのような解釈を厳密に回避したかったのであれば、彼側の落ち度は「x-画像」の言い換えとして「トシテ描写[representation-as]」という語を使ってしまった点だろう。「として描く」という表現には、Goodmanの意図がどうであれ、画像の“描き方”や述定性質に関わっていると思わせる余地が多分にある。 本節はほぼ仮説である。述定と関連づけた「x-画像」の理解がいつから生じたのかは、もう少し文献を当たりつつ考えたい。少なくとも、このような理解が単にGoodmanを誤解しているのではなく、わりと標準的とすら言える拡張的なGoodman解釈であることを確認してきたつもりだ。 現在の目的において問題となるのは次の事実である。すなわち、「述語[predicates]」と言うときに、各論者が考えている水準や事態と、Goodmanが考えているそれらは悲惨な仕方でずれている可能性がある。第一に外延主義というトラップがあり、第二に述定の話をしてそうでしていない「x-画像」というトラップがある。たとえば、「画像は述語と類比的である」という主張をGoodmanがするとなれば「外延主義的な述語と同じように、複数の対象に適用されうる」という意味であるのに対し、もっと中立的な仕方で述語を理解している論者がするとなれば、「述語と同じように、性質の述定を行う」という意味になる。 長くなったが、Goodmanの枠組みに関する懸念を再確認しよう。 ふたつ目の問題を扱う際に、「述語」をめぐる上のような齟齬の可能性には気をつけなければならない。 とりわけ、以下に出てくるBennettは、あまりGoodman的なニュアンスのない意味で「述語」の語を使っている。 ひとつ目の問題から見ていこう。 Novitz (1975)やKjørup (1978)も、「描写の本質は指示」説にノーと答えている。二人(とりわけ後者)は言語行為論的な枠組みに依拠しており、なんらかの事物を指示するという事態が成立するのは、人が特定の文脈において、なんらかの意図をもって画像を使用する[use]場合のみであり、個々の使用に先立って画像がなにかを指示するわけではない、とする。つまり、画像を用いた指示は、たとえそれが成り立つとしても二次的なものであり、画像にとっての一次的な機能ではない。 人工物が事物を指示する[stand for]ためには、(極めて特別な仕方で)使用されなければならない。 (Novitz 1975: 147) Goodmanの言い回しでは、画像は指示する[refer]。しかし、これは比喩的か省略的な言い方に違いない。指示することとは、ある極めて特別な種類の行為をすることであり、行為とは、意識を持った人間によってのみ実行可能であり、画像には実行できない。 (Kjørup 1978: 56) このような説明をどう捉えるべきか。第一の解釈は、画像は言語とは異なり、使用に先立つ意味を持たない、というものだ。「ナポレオン・ボナパルト」という語タイプは、放っておいても規約的に当の人物を指し示すが、画像にはこのような規約がない。ダヴィッドの絵画が当の人物を指示するためには、適切なタイトルを付け、適切な場所で提示し、適切な仕方で意図を表明するような、適切な「使用」が必要となる。第二の解釈は、画像は言語と同じく、使用に先立つ意味を持たない、というものだ。ウィトゲンシュタインやストローソンのフォロワーであれば、このような立場をとるだろう。すなわち、画像にせよ言語にせよ、個々の使用から切り離してはなんの意味も持たず、指示という関係を成立させるためにも、適切な「使用」が必要となる。実際、どちらの解釈を採用しても、現在の目的に関しては差異はない。いずれにしても、Novitz (1975)やKjørup (1978)によれば、特定の文脈における使用が、画像による外延指示の必要条件である。ゆえに、画像はそれ単独で指示を行うものではない。 Walton (1974)は、一風変わった思考実験とともに、やはり描写の本質は指示じゃないと主張している。こちらは高田さんのブログに紹介あり。 まず、個別者への外延指示が本質的でない理由として、「ウォルトピア」の想像可能性に訴えている*6。 ウォルトピアは次のような仮想の共同体だ。ウォルトピアの人々(ウォルトピアン)は、「人の絵」や「水牛の絵」を描くが、現実の個別の人を絵に描くこともないし、現実の個別の水牛を絵に描くこともない。おそらく、この共同体では、絵は、人や水牛の代用品として、祭祀などの目的のためだけに使用されるのだろう。ウォルトンによれば、ウォルトピアのような共同体が可能であることは、「述べるまでもないほど当然に思われる」らしい(p.244)。ウォルトピアでは、表象は個体指示を行なわない。従って、個体指示なしでも表象システムは存立する。 加えて、あるクラスのメンバーへの複数指示が成り立たない理由としては、自身の枠組みにおいて「特定の命題を虚構的真にする」という役割を画像表象に認めた上で、これを行為とのアナロジーに置く。 しかしわれわれは、行為によって命題を真にすることを、性質の述定とは見なさないし、行為が述語機能をもつとも言わない。ボールをリングに通すことは〈スコアの獲得〉という性質の帰属ではない。従って、これと同様に考えれば、表象が命題を虚構的真にすることを、述語機能と見なす必要もない。 Waltonの議論は、それ自体だいぶトリッキーで、個人的にはあまり説得されていないのだが、やはり、Novitz (1975)やKjørup (1978)と同じく外延指示は描写の本質ではないとしている。 言語行為論的な枠組みをどこまで受け入れるかはともかく、画像による外延指示は、たとえ成り立つとしても二次的なものである、という主張は私も支持するものである。ダヴィッドの絵画とナポレオンの関係は、タイトルその他のさまざまな外的要因を踏まえた上でのものであり、画像単独でナポレオンと取り結ぶ関係ではない。ごく控えめに言っても、外延指示関係を描写理論の中心に据えるGoodmanのプロジェクトには、疑うだけの理由がある。 では、外延指示でないとしたら画像はなにをしているのか。これを説明する一案として、John G. Bennettによる枠組みを見てみよう*7。 Goodmanの枠組みは描写を外延指示の一種として説明しようとしたものだが、Bennettは別様の整理を試みる。Bennettの理論は、可能世界意味論とDavid Lewisの慣習[convention]定義を経由しているせいでだいぶテクニカルだが、要点はつかみやすい。形式的なところを一通り割愛してまとめると以下のような見解になる。 Bennettの出発点となるのは次のような例である。いま、特定の実在するビーチ名「Diddle Beach」というキャプションを添えられた、素敵なビーチ写真付きポストカードがあるとしよう。私はそのような素敵なビーチが実在すると信じ、現地に行ってみたが、実際のDiddle Beachはしょぼい岩場でしかない。私は誤った信念形成を助長されたことになる。 一見すると、当のケースについては「画像に騙された」と言いたくなる。しかし、Bennettによれば誤った信念形成をもたらしたのは「画像とキャプションの組み合わせ[combination]」であり、画像単体が伝えている事柄は真でも偽でもない。Bennettの見解が端的に示されているのは以下のパッセージである。 ここに、われわれは真偽の問えるなにかを見つけたと思う。すなわち、ある画像とあるラベルの組み合わせである。われわれの例が示唆するのは、これらのケースにおいて、画像はある述語[predicate]に類比的[analogous]であり、ラベルはある名前[name]に類比的であるということだ。述語とラベルと組み合わせることで、文のように真偽の問えるものが手に入る。 (Bennett 1974: 260) Bennettは、異なる振る舞いをするふたつのカテゴリーを設定する。ひとつは、「述定のスキーム[scheme of predication]」に属するものであり、上の例では素敵なビーチを描く画像である。もうひとつは、「ラベリング・スキーム[labeling scheme]」に属するものであり、上の例では「Diddle Beach」というキャプションである。画像にとってもっとも標準的な振る舞いとは、述定のスキームに属する述語的な振る舞いである、というのがBennettの主張だ。 「ナポレオンは背が高い」という文は、「ナポレオン」という固有名が当の歴史的人物を指定[designate](Goodmanのdenotationとほぼ同義)しており、「_は背が高い」部分がしかじかの性質を述定している。これと類比的に考えれば、ダヴィッドによる《サン=ベルナール峠を越えるボナパルト》における画像の役割とは、ラベルとしての外延指示ではなく、「_の見た目はしかじかである」という述語的なものである。当の歴史的人物の指定は、タイトルというラベルが行っている。すると、ラベルと画像をあわせた組み合わせは、現実のナポレオンがどのような見た目だったかに照らし合わせて、真偽の問える命題文みたいなものになる。 まとめると、Bennettは以下の点でGoodmanと対立している。Goodmanは外延指示(Bennettにおけるdesignation)を画像の基本的な役割とする。すなわち、「画像→ナポレオン」間の指示関係を重視している。一方、Bennettはこれを否定し、述語的な振る舞いを基本的なものとする。画像は、言語的なラベルと組み合わせることで文のように真偽の問えるものとなるが、ふつうそれ単体でなにかを外延指示するわけではない。 最近の論文で、Gregory (2020)もBennettとほぼ同じことを主張をしている。Gregoryによれば、画像は漠然とした「どこか」の視点を伝える。画像理解は言うなれば、「彼」の指示対象を知らないまま「彼は少年である」という文を理解するケースと類比的であり、そこでは「(誰だか知らないが、誰か)は少年である」という仕方で述定内容のみが理解されている。Gregoryは、ここに真理条件ならぬ正確さ条件[accuracy-conditions]があるとしている。この辺も、述定を可能世界から真理値への内包として解説するBennett説と近い。いずれも、描写の内容は命題的なものではなく、述語的なものであるとしている。 私も、Bennettの述語アナロジー説がおおむね有望なものだと思っている。画像が一次的に提示するのは、しかじかの見た目をしたなにかしらであり、この時点では指示が成り立っていない。言語とのアナロジーで言えば、「_の見た目はpでありqであり……」という仕方で、なかなかリッチな述定内容を持ち運んでいるのが画像ではないか。「現実世界のなにを描いているのか」「それを正確に描いているのか」といった問題は、文脈なり作者の意図をもとに空所を埋めた後の関心であり、画像にとっては二次的なものである。すなわち、外延指示や真理値は画像にとって外的な問題であり、描写にとって本質的なものではない、と整理できる。画像にとって、本質的なのは述語的な振る舞いである。 一方、松永 (2017)はBennett説に対し以下ふたつの(実質的には結びついた)懸念を投げかけている。 Bennettの議論は、問題になっているようなケースを説明できるという意味で、一定の説得力はある。わたしも、画像単独では命題を表現するのに十分ではないというBennettの考えに部分的に同意する。しかし、それがどこまで一般性のある説明なのかは疑わしい。ラベルがないかぎりあらゆる画像に対して真偽が問えないという主張は明らかに強すぎるだろう。キャプション抜きでも、われわれはその絵が何を描いたものであるか(つまり何を指示しているか)を見分けられることがある。 さらに、絵のモデルをどう考えるかについて、Bennettの議論は何の説明も与えてくれない。実在の人や物や場所や出来事を画家が実際に見ながら描いた絵は、ラベルがなくともそのモデルを指示していると言えるのではないか。あるいは、誰の肖像画であるかが論争になるようなケース(たとえば神護寺三像のような)において、それが誰の肖像画であるかはラベルとは無関係にすでに決まっているのと言えるのではないか。画像による指示と述定の理論は、こうした事実を十分に説明できなければならない。 (松永 2017: 7) いずれも、画像はやはり単独で指示をするのではないか、としてGoodman的な見解を擁護するものである。以下、Bennettにかわってそれぞれ応答したい。用語の違いについては以下注を参照→*8 第一に、「われわれはその絵が何を描いたものであるか(つまり何を指示しているか)を見分けられる」という事実は、絵の指示機能をただちに正当化する理由にはならない。指示機能には明らかに、「その対象として見分けられる」以上のなにかが求められる。これ以上ないくらい写実的に描かれたヒトラーの絵画であっても、「それはヒトラーを描いているんじゃなくて、友人のピトラーを描いているんだよ」という説明が正当であるようなケースは、たくさん考えられる*9。「xとして見分けられる」ことは、「xを指示する」ことにとって十分ではない。これは、seeing-in可能であったり(Wollheim)、経験上の類似が成り立ったり(Hopkins)、再認可能である(Lopes)ことが、いまだ指示にとって十分ではない、という問題にもつながる。なんらかの正しさの規準[standard of correctness]が別途で必要である。 第二に、「ラベルがなくともそのモデルを指示していると言えるのではないか」というケースについては、実はBennettも触れている。 〔画像がラベルとなる〕可能性のひとつは、誰であれなんであれ、その画像のモデル[model]となった存在を指定するということだろう。すると画像全体としては、画像のモデルについて、画像に描かれている通りであると主張することになる。〔中略〕私がこの可能性を強調してこなかったのは、これが我々の社会において重要な慣習であるとは思われないからだ。 (Bennett 1974: 264) Bennettは「画像がそれ自体ラベルとして機能するケース」として、絵画モデルのラベルとなるケースについても、たしかに一瞬考えている。この場合、画像は単独で特定の人物を指示するとともに、しかじかの見た目を述定することで、キャプションと組み合わせなくても真偽の問えるものとなる。しかし、当のケースに関してBennettはどうも自信なさげであり、結局のところ、画像にとってより標準的なのは述語としての役割だけを果たすケースである、という主張のほうに戻っている。私の考えでは、もっと強気に「特定の画像がまさにそのモデルを指示することも、なんらかのキャプションで補足しなければ確定的に言えない」ことを根拠に、モデルへの指示も画像単独では成り立たない、という主張を一貫して擁護できたと思う。この場合、モデルへの指示は一貫して二次的なものとなる。松永の挙げる神護寺三像のケースは、ラベルとは独立にモデルが定まっていることを示せても、ラベルとは独立に指示対象が定まってることの十分な根拠にはならない*10。 最後に、「ラベルがないかぎりあらゆる画像に対して真偽が問えない」ことはそれほど不都合ではない。画像を述語とのアナロジーに置き、それ単体では真偽が問えないし、指示を行えないとした上で、「描写内容に特定の意図や文脈を加味した主張内容の水準(語用論的水準)においてのみ画像は真偽を問われる」という図式を採用する限り、(画像自体に指示機能を認めなくとも)「画像の真偽」に関わるケースはいずれもカバーできるように思われる。まとめとして、現段階では私は松永ドラフトの図式(オリジナルについては注を参照)を、以下のように改定したものを好んでいる。 実際、図の右側が「主張内容」である必要もなく、なんであれ「文脈依存な内容」を考えればよい。指示対象は文脈依存な内容である。「主張[assertion]」は単に命題的な内容を提示するだけでなく、しかじかの内容に関する正当化責任の引受けや、特殊な伝達意図を要請する、複合的なコミュニケーションである(Brandomの定義なんかを念頭に置いている)。画像が、特定の文脈においてなんらかの事物を指示し、それにしかじかの見た目を抱き合わせるとしても、それによって「当の事物はしかじかの見た目である」という内容の正当化責任を引き受けるとは限らない。よって、文脈込みで指示が成り立つとしても、そのとき常になんらかの主張を伴うとは限らない。 Bennettと近いが、重要な点において大きく対立する立場として、Beardsleyの主張を検討しよう。 Beardsleyも、Goodmanの「描写の本質は外延指示」説に懐疑的である。とりわけ、述語を複数指示として理解した上で、これを画像の振る舞いに当てはめるアナロジーは「述語」の本性を正しく捉えていない、とBeardsleyは考える。 BeardsleyはBennettと同じ前提に立ち、述語はその他の適切な言語要素と組み合わせれば、真偽の問えるものであるとする。これは、Goodmanのように性質を回避し、外延主義をとる場合にも同じく説明要件だろう。Beardsleyは、言語表現がこのような述語になるのに対し、Goodmanが述べるような非言語的なしるし[marks](ここでは画像のこと)も述語になるかは定かでない、とする。すなわち、画像は述語とも類比的でない可能性がある。 Beardsleyは理由をふたつ挙げている。1.描写は指示である

1.1.1外延指示について

1.1.2.述語に関する外延主義

1.2.1.「picture of x」と「x-picture」

1.2.2.「x-画像」は性質の述定か?

2.描写は指示ではない

3.描写は述定である

3.1.画像だけでは真偽が問えない

3.2.述語とのアナロジーの是非

4.描写は述定ですらない

4.1.画像は述語の特徴を満たさない

これらが正しいとすれば、画像と述語のアナロジーには問題があることになる。画像は述語と同じようには振る舞わないのだ。

実際、BeardsleyはGoodmanのように外延主義をとった場合に、これらの反論がどこに刺さるのか検討していないので、ほとんどのとばっちりはBennettに降り掛かっている。とはいえ、「画像は述語と同じように考えられる」とGoodmanが述べる限り、述語に関係する上記ふたつの点についてはGoodman側の説明責任でもあるだろう。

4.2.描写は不特定のある事物の表示である

ここまでの反論は、画像と述語のアナロジーに対するものであった。画像がなにかを外延指示しうること自体は、否定されていない。少なくとも、レンブラントの自画像が「レンブラント」という名前と同じく、当の人物を外延指示することについて、BeardsleyはGoodmanと対立していない。

Beardsleyが反論するのは、外延指示を描写にとって本質的なものとするGoodmanの見解である。Beardsleyによれば、描写は一般的に言えば、Goodmanの言うような外延指示[denotation]とは異なるタイプの表示[reference]である*12。両者の対立が浮き彫りになるのは、画像による複数指示が見られると思しきケースだ。もう一度引用しておこう。

画像は述語と同じように、特定のクラスのメンバーのそれぞれを複数的に指示することがある。辞典の項目の定義に添えられた画像は、たいていその手の描写である。それは、たとえばどれか一羽の鷲を一意に指示するわけではないし、鷲というクラス自体を集合として指示するのでもなく、鷲全般を周延的に指示する。

(『芸術の言語』和訳, p.22, 一部訳語を修正)

図鑑に載ったミコアイサ[smew]*13のイラストは、Goodmanによればミコアイサ全般を複数指示するわけだが、Beardsleyはこれに反対する。

Beardsleyによれば、このようなミコアイサのイラストは、いずれも不確定表示[refer indifinitely]しかしていない。例えば、ミコアイサが7本のストライプを持つ鳥として描かれているならば、この画像の外延に6本ストライプや8本ストライプのミコアイサまで含まれるのはおかしい、というのがBeardsleyの直観だ。画像が描くのはあくまで「7本のストライプ(やその他もろもろの性質群)を持ったあるミコアイサ」である。よって、画像はミコアイサ一般を複数指示できない。

すると、Beardsleyにとって画像の描写内容と類比的なのは、述語「_ is a smew」でも、一般名「smew」でもなく、不確定単称名[indefinite singular term]としての「あるミコアイサ[a smew]」だということになる(あるいは、不確定のa smewを集めた「some smews」)。幻獣図鑑におけるグリフィン-画像は、Beardsleyによれば「あるグリフィン[a griffin]」を表示する。不確定単称名による表示は外延指示ではないので、グリフィンを量化することにもならない。Goodmanのように当の画像が「グリフィン-画像である」と述べるだけではなんの説明にもならない、とBeardsleyは述べる。

図鑑の画像は、その動物種を一般的に指示するのではなく、そのうちのひとつの不確定なあるメンバーを表示しているだけである。再度、Beardsleyは画像が外延指示しうること自体を否定しているわけではない。レンブラントの自画像は「レンブラント」を外延指示する。彼の主張は、しかし、その場合も不確定対象への非外延的な表示が伴っている、というものだ。すなわち、レンブラントの自画像は「レンブラント」を外延指示しつつ、「ある老人」「ある誇り高い老人」「ある絵を描いている男」を表示する。Beardsleyにとって、不確定対象への非外延的な表示は、外延指示よりも描写にとって本質的なものである。

画像が述語とも、確定的な一般名とも類比的でないとしたら、Goodmanの説明したがっている画像表象の認知的な役割が説明できなくなる、とBeardsleyは述べる。こちらの詳細については追ってないが、ちらっと見たところでは美的価値判断に関する『芸術の言語』第6章の話だと思われる。

結局、ここでのBeardsleyの診断とは、画像を述語に対応付けて考えるGoodmanのプロジェクトには不備があるというものだ。

5.描写はやっぱり指示である

5.1.Goodmanによる応答

Beardsleyに対するGoodman (1978)の応答は、割とあっさりしている。

まず、Beardsleyは「画像と描写内容の関係は、語や記述とそれの適用される対象との関係と、重要な点に置いて異なる」とか、「とりわけ、語はその他の語と組み合わせることで〔真偽の問える〕言明[statements]を作れるが、画像はその他の画像や語と組み合わせてもこれはできない」と指摘した点で正しい、とGoodmanは認める。

Beardsleyによれば、ある語Tがaに適用される[applies to]のは、Taが真であるときかつそのときに限る。これを前提とするなら、たしかに画像と述語のアナロジーは無効になる。画像を組み合わせるだけでは、述語にならず、真偽も問えないからだ。

しかしGoodmanによれば、そのような差異は、言語も画像もそれぞれのシステムにおいて外延指示する、という主張を妨げるものではない。外延指示という関係が、組み合わせた場合の言明に由来すると考える必要はない。「明るい星」が当の対象に適用され、「ベイブルースがホームランを打った」が当の出来事に適用され、「チャーチル」が当の人物に適用される、という外延指示関係は、これらの言語と別の言語要素の結合[incorporation]云々とは独立に成り立つ。同様に、それぞれの画像もまたそれぞれの事物を外延指示する。

結局、「述語とアナロジーだと言うなら、他の言語要素と組み合わせて真になりうるのでなきゃおかしいよなぁ」というBeardsleyの脅しは聞き流す方針らしい。(Benettがひとりだけ殴られ損)

一方、「画像は、一般指示[refer generally]をしえない」というBeardsleyの見解には完全に反対している。図鑑に載っている鷲の画像は、「特定の鷲[particular eagle]」についてでも「ある種類の鷲[eagles of a given species]」についてでもなく、「鷲一般[eagles in general]」についての画像である。例えば、以下は「犬-画像」と「猫-画像」の例であるが、どちらも個別の獣を指示しているわけではなく、ある犬種やある猫種(ポメラニアンとかロシアンブルー)を指示しているわけでもない。

Beardsleyの見解では、図鑑のミコアイサイラストは、絵とストライプの数が1〜2本異なるミコアイサは指示できず、厳密にその本数のあるミコアイサを表示することになる。すると、あらゆる「シマウマ-画像」は、特定の数(例えば35と1/2本)のストライプを持つ不特定のあるシマウマを表示する画像、だということになる。私のダルメシアンを指示する画像であるために、全く正確な数の斑点を持つ必要があるというのはおかしい、というのがGoodmanの直観。

結局、図鑑のミコアイサ-画像は「あるミコアイサ[a smew]」への不確定表示になってしまい、ミコアイサ一般を指示することはできない、とするBeardsleyの見解には根拠もうまみもないと応答している。

5.2.Goodman-Beardsley論争へのコメント

辞典に載っている画像が、その動物種を一般的に指示できるかどうかに関する対立は、ほとんどBeardsleyとGoodmanの直観バトルになっている気がする。 Beardsleyは、より厳密に言えば、ある見た目をした不特定の鳥を描いているという立場。Goodmanは、慣習的に言っても、ふつうに鳥一般を指示しているだろうという立場。両者とも、なにでもって当の問題に決着をつければいいのか分かっていないようにも思われる。

ところで、当の問題については、先日シノハラさんもTwitterで提起されていた。シノハラさんの疑問はBeardsleyのそれと近い。

画像は種やクラスを描写することはできなくて、そのメンバーを描写することしかできない。あるいは、あるメンバー(それは非実在なないし可能的なないし不確定なメンバーのことありうる)を描写することを通して、種やクラスについて意味することができる、と整理してよいのか?

— シノハラユウキ (@sakstyle) 2020年11月5日

「犬」という語は、それだけで犬という種そのものを表すけど、犬の絵は必ず「ある犬」の絵であって、犬という種そのものを絵にすることはできないんじゃないのか。

— シノハラユウキ (@sakstyle) 2020年11月5日

でも、「ある犬」の絵や写真を使って、犬という種を意味することはごくありふれたことだよな、とも思うという話

図鑑に載ってる写真とか、タンパク質の働きを描いたアニメーションとか、恒星の一生を描いたイラストとか、そういったものを思い浮かべている。

— シノハラユウキ (@sakstyle) 2020年11月5日

それらはあくまでも「あるメンバー」「ある個体」の画像だが、その種やクラス全体の説明に用いられ、実際我々はそこから種やクラスについての知識を得る

個人的には、記号作用には複数の段階がありうる点についてGoodmanが無自覚な限りで、Beardsleyに軍配が上がると思っている。すなわち、画像はたしかに「あるミコアイサ[a smew]」を描いているだけであるが、そこから提喩的な一般化を経て「ミコアイサ一般[smew]」を表示しうる。後者は、画像単品ではなく、図鑑の項目名や文脈といった外的要因込みで実現される記号作用だろう。Goodmanは、とにかく「画像がミコアイサ一般を指示する」としているが、これは整理として巨視的過ぎるのかもしれない。提喩的な記号作用の部分は、画像表象の記号作用ではないからだ。

一方、ミコアイサのストライプ数に関するBeardsleyの制限が厳しすぎることについては、明らかにGoodmanの疑念が正しい。描かれたあるミコアイサのストライプが7本であることは、その画像が提喩的な記号作用を経てミコアイサ一般(6本ストライプや8本ストライプの個体を含む)を指示することを妨げない。もちろん、これは「画像の記号作用」を問題にする限りではBeardsley説の欠陥ではないが、「画像が現に一般指示的な振る舞いをする」という事態について説明不足であることは確かだろう。もっとも、次の一節はいい線いってる。

もちろん、それ〔図鑑に載せられたミコアイサのイラスト〕は恣意的な規則[arvitrary convention]によってすべてのミコアイサを表示するように作られたり、理解されたりするかもしれない。しかし、それが意味論的な規則によって指示対象を決定されるある記号システム内の符号[character]であるならば、結局の所なにかを外延指示するのだとすれば、われわれは7本ストライプのミコアイサたち[seven-striped smews]を外延指示するものとして読まなければならない。

(Beardsley 1978: 99)

提喩的な一般化が、まったくの恣意的な作用であるかはともかく、Beardsleyは「画像が現に一般指示的な振る舞いをする」という事態を全面的に否定したいわけでもなく、なんらかの代替的ルートを示唆している。図鑑を使って当の動物種の一般的見た目について学習する、という実践は現にあるので、ここのフォローはもう少しあってもよかっただろう。

マッチレビューとしては、一般指示には提喩というわりかし自由度が高く、定式化の難しい記号作用が、描写による記号作用にかぶさる形で関与していることについて、GoodmanもBeardsleyも十分に指摘できていないように思われる。少なくとも、一般指示の問題が、「画像表象+別の記号作用」から成る複合的な問題であることぐらいは双方とも指摘できたのではないか、と思う。

本稿全体のまとめにもなるが、描写に関して私がとるつもりの立場は、基本的に次のようなものだ。すなわち、特定対象への外延指示にせよ、ある種のメンバーへの一般指示にせよ、画像が行っていると思しき記号作用の結構な部分は、外的な要因込みでの二次的なものである。少なくとも、そのように整理することは、画像の振る舞いに関してより正確でクリアな展望を与える見込みが高い。

一次的な仕方で描写が担っている記号作用や、それを通して画像が持つことになる内容は、もっとミニマルなものである。それは、Bennettが述べるように述語とアナロジーな内容を持つかもしれないし、Beardsleyが述べるように不確定単称名とアナロジーな内容を持つかもしれない。この辺についてはどちらの主張に分があるのかまだ評価できていない。松永さんは最近、Beardsleyに近い見解を示している。

言語とのアナロジーで画像の内容を考えると、少なくともプライマリなレベルでは、すごくリッチな名詞句(不確定記述と言っていいのかはわからないが)がぼちょんとあるという感じなんだろうと思う。前からなんとなくそう思っていたが、いろいろな議論を見た結果ますますそう思えてきた

— matsunaga (@zmzizm) 2020年10月13日

銭さんも似た立場と思うけど、その内容をもとに(あるいは別のルートで)指示が発生したり命題が構成されたり場合によっては総称文的な内容ができるというのはセカンダリな働きとして考えたほうがよさそう

— matsunaga (@zmzizm) 2020年10月13日

ことによると、アナロジーに関しては述語を取ろうが不確定単称名を取ろうが、Beardsleyが気にしているような問題はそこまで深刻ではないだろうとも思う。アナロジーを超えて、画像がまさにある種の言語表現なのだと述べる場合には、より慎重な議論が必要だろう。

加えて、考え中だが、私が問題にしたいミニマルな内容は結局Kulvicki (2006)の「骨ダケ内容(bare-bones contents)」に相当する水準かもしれない。しかし、当の水準に関するKulvickiの説明はどうもクリアでなく(そもそも元ネタであるHaugelandの説明がクリアでなく)、正確にどのような内容なのか分かりかねている。引き続き言語とのアナロジーを探ることは、骨ダケ内容の実質を明確化するためのヒントともなるだろう。おそらく、Kulvickiの新著もこれが目的のひとつとなっているのではないかと予想している。

まとめ

- Goodmanは、描写=画像表象を、事物を指し示す外延指示[denotation]関係によって説明した。このような指示は、Goodman的な外延主義において理解された述語と類比的である。Goodmanはxへの外延指示をする「xの画像」とは別に、「x-画像」というラベルを設けることで、虚構的対象を描いている思しき事例などを扱っている。「x-画像」は「xトシテ描写」とも言いかえられ、これはx性の述定として誤って理解されがちだが、これは誤解というより拡張的な解釈であると言うべきかもしれない。

- NovitzやKjørupによれば、画像は人によって使用されない限り、外延指示はしない。Waltonはウォルトピアの思考実験によって、描写=外延指示説に疑念を呈している。

- Bennettによれば、画像は(Goodman的な含みのない意味で)述語[predicates]と類比的である。画像単体では真偽が問えず、問えるのは言語的なラベルと組み合わせた場合のみである。描写にプロパーな役割は述定であって、外延指示ではない。

- Beardsleyによれば、画像は(Goodman的な意味であろうとBennett的な意味であろうと)述語と同じ機能を果たせない。画像は述語の真部分と類比的であるに過ぎず、述語たりうるための「is」や「looks like」といった部分を欠いている。Beardsleyは描写を、不特定の対象への外延的でない表示として理解する。この帰結として、特定の動物種一般を指示するような振る舞いは認められないことになる。

- GoodmanはBeardsleyに反し、図鑑といったケースにおいて一般指示が成り立つことについて、再度自身の直観を提示している。両者の対立を解決するための視点として、画像の記号作用とは別の提喩的な記号作用にも注目しなければならない。

今後の課題

- 画像は正確にいってどのような言語表現とアナロジーなのか、もう少し考えてみる。Bennett説か、Beardsley説か、それ以外か。Kulvickiの新著は、David Kaplanからcharacter/contentの区別を援用しているらしく、その線も気になる(画像と指標詞の話がどうつながるんだろう?)。言語哲学一般についてもまだまだビギナーなので、とりあえずそちらの勉強からやっている。

- Goodmanの「例示[examplification]」と描写の関係について考えてみる。恐ろしいことに、上で紹介したBeardsleyとGoodmanのやりとりは1/4にも満たず、結構な部分は例示の話に割かれている。最終的に否定されているものの、描写を例示によって説明する線については清塚 (2004)も触れている。

- 画像と言語の違いについて説明する。方向性はふたつ。①記号システム上の特徴について検討する。アナログ性とか、透明性とか、Kulvicki (2006)の線。②知覚的側面について検討する。Wollheimほか知覚説の線。言語は規約に基づくが、画像は明らかにそれだけではない。とりわけGoodmanに関する三つ目の懸念(類似はほんとうに関係ないのか問題)に答えなければならない。「正しさの規準」やらなんやらで、結局これが一番むずかしい。遠近法の話とか認知科学寄りの話はむずいので読みたくない。

- 芸術的な価値や批評の問題。ほとんど美学者であることを忘れてしまいそうなほど、美的・芸術的な問題とは独立に展開しうる分野だが、博論の一章分ぐらいは美学しようかなと思っている。

参照文献

- Beardsley, Monroe C. (1958). Representation in the Visual Arts. In Aesthetics. Harcourt, Brace. モンロー・ビアズリー「視覚芸術における再現」、相澤照明訳、西村清和編・監訳『分析美学基本論文集』所収、勁草書房(2015)。

- Beardsley, Monroe C. (1978). Languages of Art and Art Criticism. Erkenntnis 12 (1):95-118.

- Bennett, John G. (1974). Depiction and Convention. The Monist 58 (2):255-268.

- Goodman, Nelson (1976, 初版1968). Languages of Art. Hackett. ネルソン・グッドマン『芸術の言語』、戸澤義夫・松永伸司訳、慶應義塾大学出版会(2017)。

- Goodman, Nelson (1978). Replies. Erkenntnis 12 (1):273-280.

- Gregory, Dominic (2020). Pictures, Propositions, and Predicates. American Philosophical Quarterly 57 (2);155-170.

- Hyman, John. (2006). The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art. University of Chicago Press.

- Kjørup, Søren (1978). Pictorial Speech Acts. Erkenntnis 12 (1):55-71.

- Kulvicki, John V. (2006). On Images: Their Structure and Content. Oxford University Press UK.

- Lopes, Dominic M. (1996). Understanding Pictures. Oxford University Press.

- Novitz, David (1975). Picturing. Journal of Aesthetics and Art Criticism 34 (2):145-155.

- Walton, Kendall L. (1974). Are Representations Symbols? The Monist 58 (2):236-254.

- 清塚邦彦(2004)「ネルソン・グッドマンの記号論(2):Pictorial Representationの分析を中心に」、『山形大学人文学部研究年報』、(1):37-64。[PDF]

- 銭清弘(2020)「画像の内容はつまるところ作者の意図によって決定されるのか」、哲学若手研究者フォーラム、2020年9月19日-20日、発表スライド。[PDF]

- 松永伸司(2017)「絵の真偽:画像の使用と画像の内容」、第68回美学会全国大会、2017年10月7日、草稿。[PDF]

*1:ことのついでに、「representation」「depiction」「expression」あたりの訳語についてもコメントしておく。こういうのは、逐一表明することによるperformativityが大事だと思う。個人的には一貫して「表象」「描写」「表出」と訳しており、それぞれの意図は以下。

- 「表象[representation]」:表象文化論[Culture and Representation]研究室に所属しているというのもあるが、日常的には使わないテクニカルタームなので原語の誤解が少ないのが利点。あと、心の哲学や科学哲学におけるrepresentationとも接続しやすいのが利点。美学美術史文脈では「再現」も人気(『芸術の言語』の訳でも「再現」になっている)だし、re-presentの字義どおりには無難な訳だと思うが、再現VTRみたいな日常的用法を踏まえると、ペガサスの絵画はペガサスの“再現”なのか?みたいな実在論問題があるのでひとまず回避している。最悪なのは「表現」で、expressionとの区別が見えづらい。

- 「描写[depiction]」:割と定訳になりつつあるが、小説の「情景描写」とはまだまだ戦い続けている。基本的には画像・映像がやることなので、「テキストは描写しない」ぐらいには強く出ようと思っている。小説が「情景描写」したりなにかを「描く」というのはあくまで比喩的な言い方であり、正確には叙述[description]しかしていない、というのでコンセンサスが得られれば話は速いが、「描く」の比喩的用法がバッチリ定着していることを踏まえれば手遅れかもしれない。

- 「表出[expression]」:感情と関わる関係だということを示したいので、「表現」だと広すぎる(representationともカブる)。同じく、日常的にはあんまり使わない「表出」で、とりあえずexpressionの原語さえ伝われば、という程度の意図。ちなみに感情関連語(emotion, affect, feeling, mood)の訳も地獄なので、考えたくない。

*2:実際、ここには少なからず指示理論に関する時代的背景も関与しているだろうが、浅学なもので歴史的な流れをまだ把握できていない。『芸術の言語』初版の1968年時点における「述語」の標準的な理論に明るくないので、これの機能を複数指示として理解するGoodmanの外延主義(述語唯名論?)がポピュラーなものかどうかも分かっていない。有識者求ム。

*3:補強が必要、というのはDavid M.Armstrongが論じていたような一連の問題、「否定的性質を認めるか」「連言や選言的な性質を認めるか」「述語全部にそれと対応する普遍者があるのか」「どういう身分の普遍者か」あたりを念頭に置いている。

*4:そんなに洗練された類似説でもないが、一応紹介しておく。

xがあるKを描写するのは、iff

(Beardsley 1978: 97)

- xは視覚的な対象である。

- xは、見られるために作られた、あるいは選ばれた。

- Ksはある視覚的対象(ないし出来事)の種[a kind]である。

- Ks種が存在する、あるいはK-記述(物語、神話、etc.)が存在する。

- xはKsに選択的に[selectively]類似している。(すなわち、xにはいくつかの視覚的性質、おそらくはゲシュタルト性質や局地的性質[Gestalt and regional qualities]を含むような視覚的性質があり、それは、その他の種と比べて相対的にKs種により一層特徴的だといえるような性質である)

- xはあるKではない、あるいはxはKs種に対して選言的に類似しないような真部分を持つ。

条件(5)のselectivelyは「選言的に」ということではなさそうだが、ほかと比べてxを優先するぐらいに類似している、程度のニュアンスか。いずれにしても類似に関わるその条件がいまいちぱっとしないのがネック。

*5:厳密な整理では、犬-性のうちでも、とりわけ視覚的な性質のみを述定している。述語に翻訳するならば、「_は犬に典型的な姿をしている」という性質は画像的述定に含まれるが、「_は犬に典型的な鳴き方をする」という性質は含まれていない。そもそも視覚的な性質しか問題にしていないため、適時パラフレーズしてもらえれば幸いだ。画像には非視覚的なものも含まれる、という議論(KulvickiやLopes)には踏み込まない。

*6:Waltopiaの名称はLopes (1996)によるもの。ちなみにLopesは逆ウォルトピアとして「外延指示をする絵はあるが、不特定の対象を描く画像はない共同体」も想像可能である、ということからWaltonに反論している。正直、この辺のやり取りが、ちゃんと噛み合っているのかもうひとつ分かっていない。

*7:Bennett (1974)はお気に入りの一本なので、著者のJohn G. Bennettについても分かる範囲で経歴を紹介しておく。とりあえず、ググったら上に出てくる科学者のJ・G・ベネットとは別人物。PhilPeopleを見ると、1975年にミシガン大学で画像表象についての博論を書き、その後は長らくロンチェスター大学にいた哲学研究者っぽい。倫理学や法律の哲学について書いた論文もある。ほかの美学の仕事としては、Nicholas Wolterstorff『Works and Worlds of Art』の書評を1982年のJAACに書いているぐらいしかない。だいぶゆるいキャリアだが、どういうポジションだったのかは不明。ところでミシガン大学哲学科といえば、1965年からKendall Waltonが勤務しているところだ。Waltonの論文を見ると、謝辞にたびたびBennettが現れているのもあり、同僚か教え子だったことがうかがえる。

本稿で取りあげている『The Monist』収録の論文「Depiction and Convention」(1974)は、JASTORが古めのバックナンバーを取り扱っていなかったのもあり、界隈ではレアグルーヴ扱いされていた一本である。ところが、最近東大の電子ジャーナルから確認したところ、1890年の創刊号から全部アクセスできるではないか!謎に「2021年6月30日まで利用可」とのことだが、にしてもこれはすごいことだ。私はとりあえず1974年のLA特集は一通り落としておいた。古めの『The Monist』で気になる論文がある方は要チェック。

*8:あらかじめ、松永ドラフトとの用語上の齟齬についてコメントしておきたい。松永の最終的な図式は以下である。

松永は、主張内容に先行する画像の描写内容(Wollheimを踏まえ再認内容と呼んでいる)については、主張の「指示対象/述定内容」と区別する仕方で「描写対象/描写性質」の語を当てている。しかし、Goodman含め、本稿に出てくる論者は“描写に関して”「指示対象/述定内容」といった語を用いている(そもそも再認内容/主張内容の区別に自覚的でない可能性は高いが)。すなわち、混ぜてしまうと「指示対象/述定内容」といった語を用いるとき、描写内容(再認内容)の話なのか主張内容の話なのか分かりづらい。

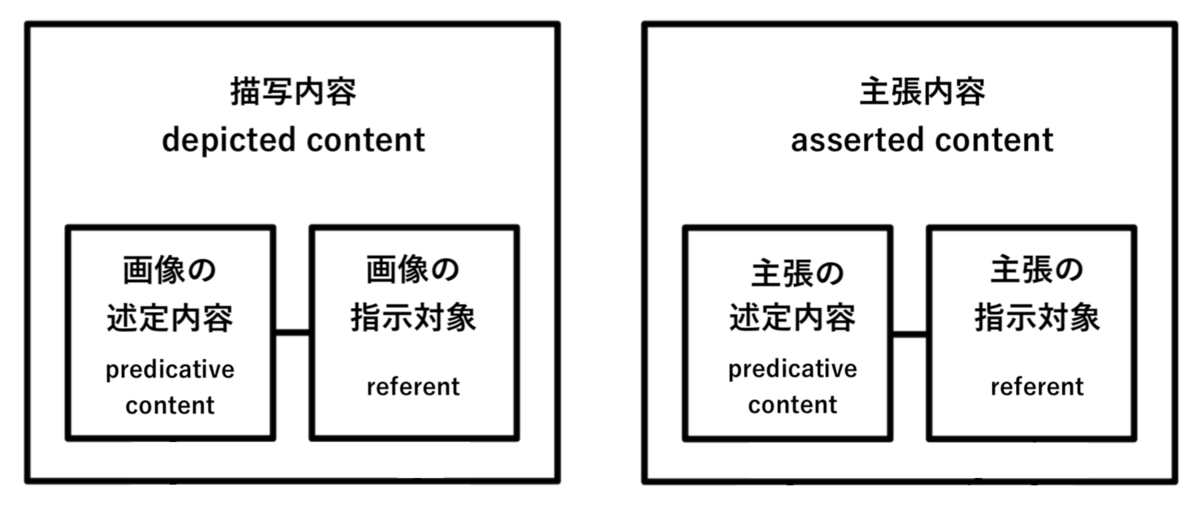

本稿では、しかし、いまさら「描写対象/描写性質」という用語を導入するのは混乱を招くという意味で、「画像の指示対象/画像の述定内容」という用語で、おおむね松永の図式における「描写対象/描写性質」をカバーしたい(これは私の普段から言葉づかいでもある)。すると、本稿での用語は以下になる。

私やBennettや前節のNovitzらの見解とは、左側の「描写内容」のうち「画像の指示対象」という項目を削除しようとするものに他ならない。これは、Novitzらが言うように、特定の場面において画像が使用されることで担う「主張内容」の水準では「指示対象」という項目が存在しうることと両立可能である。むしろ、指示の機能を二次的な内容のほうに投げているのだ。

*9:一般化するならば、画像の内容には言語の内容にはない言い逃れ可能性があると思われる。「ヒトラーはFである」という文に関して、しかし「ヒトラーについて述べるものではない」と言うことは意味をなさないが、いかにヒトラーに似ている仕方で描かれた絵画であっても、文脈や意図から切り離す限りで「ヒトラーについて述べるものではない」と言い逃れる可能性は、原理的には常にある。これは、画像には自動的に内容を付与する規約(言語慣習、辞書的定義)がないかわりに、つねに解釈が要請される、という条件から生じる可能性だろう。

私は、Lopes (1996)が述べるように、少なくない場合において、画像の主題[subject]が再認可能であることを否定したいわけではない。問題は、再認可能だが指示していないと思しきケースであり、少なくとも二通りの扱い方があるだろう。ひとつは、作者の意図や制作文脈に決定権を委ねるかわりに、指示自体を二次的なものとして描写から切り離す線であり、私がここでとろうとしているものだ。もうひとつは、Lopes (1996)のように、なんらかの信念独立な情報受信として主題再認を説明し、ゆえに意図や文脈がどうであれ、たしかに伝達され、再認されるその事物が主題なのだと考える線だ。私はいまだLopesの説明に十分説得されていないが、画像による指示を確かに一次的なものと見なしたい場合には、選択可能なオプションだろう。ちなみに、本稿の改訂版図式で、松永のように「再認内容」ではなく「描写内容」と表記しているのも、同様の事情による。もっとも、松永図式の「再認内容」はLopesらの再認説を踏まえたものではなく、Wollheimの「再認的側面[recognitional aspect]」を踏まえたものであり、その辺の混同しやすさを回避する意図もある。一方、私の言葉づかいだとLopes (1996)的な含みの「content」とぶつかるが、これは譲らず、中立的な意味でのみcontentを使いたい。

*10:写真の場合はもう少し話がこじれそうだが、私が修士論文などで展開している写真内容の「二面性」説は、まさに「描写内容(NN内容)」と「モデル(N内容)」の独立を(かつ、両方がともに写真には含まれていることを)訴えているものだ。すると、写真だからといって、常にモデルを指示するわけではない、という主張もふつうに擁護可能だと思われる(ただ単に、写真において注目されやすい内容の水準が、モデルであるというだけ)。シンディ・シャーマンのセルフポートレイトは、ヒッチコック映画に典型的なヒロインを指示対象とするほどには、シンディ・シャーマン自身を指示対象とはしないだろう(異論は認める)。シャーマンは「モデル」であっても、「指示対象」ではないかもしれない。ここまでの議論はいずれも、指示の文脈主義や意図主義をかなり前提とした整理である。

*11:Beardsleyの主張は、「Diddle Beach」のケースがミスリーディング[misleading]ではあっても、嘘[lying]にはならない、とも言いかえられる。すなわち、ある性質Fを持つビーチの画像に、実際にはFでないDiddle Beachを指示するキャプションを付けているが、「〈Diddle Beach〉 is 〈Fである〉」とは言っていない、という言い逃れが可能な整理だ。キャプションにも画像にも「is」に相当する部分はないことは事実だろう。Beardsleyの説明にはどこか煙に巻くようなところがあるが、その問題点を明示することは難しい。関連する話題として、画像による嘘を論じたViebahn論文についてはレジュメを切ったことがある。

*12:外延指示と表示の違いについては1.1.1.を参照。ところで、そもそもBeardsley (1958)では、特定の事物を描くことを「肖像[portrait]」と呼び、不特定の事物を描くことを「描写[depiction]」と呼ぶ区別があった。肖像はGoodmanにおける外延指示と対応しているはずだが、Goodmanはrepresentation=depiction=一種のdenotationとして論じているので、「depiction」の認識に関してそもそも齟齬があるのかもしれない。いずれにしても、「depiction」という関係を不特定対象への非外延的な表示として扱おうとするBeardsleyの方針は明らかだし、大筋としては私もこの線にシンパシーを感じている。 *13:ミコアイサだと思うのだが、wikiとか見ても7本やら8本のストライプを持つような鳥には見えず、なんの動物について話しているのかよくわからない。とりあえずミコアイサということで話を進める。