「マジックリアリズム(Magic realism)」あるいは「魔術的リアリズム」と呼ばれる創作手法がある。

マジックリアリズムとは、ラテンアメリカ文学を中心に、芸術批評で用いられる概念である*1。ごく大雑把に言えば、その名称が示すとおり、「魔術的/幻想的」な要素と「現実的/写実的」な要素をともに含む作品を指すことが多い。

本記事では、この概念を整理、改良した上で、試験的に運用する。やや大げさな売り文句としては、「マジックリアリズムの概念工学」とでも言ったところか。

僕が(Vaporwaveじゃないほうの)卒論で書いたマジックリアリズム論文も、先行研究そっちのけでMR概念の定式化に邁進したあたり、概念工学の実践なのかも。書き直す機会があれば、「マジックリアリズムの概念工学」ってタイトルにしよう笑

— sen kiyohiro (@obakeweb) September 7, 2018

本記事は2018年に慶應大学文学部に提出した卒業論文「マジック・リアリズムの中国化―閻連科『炸裂志』を中心に」を下地にしている。

当論文では、現代中国の作家であり、マジックリアリズムの影響を受けたとされる閻連科(えんれんか)の作品分析を中心に、マジックリアリズムの手法一般を整理している。と言えば聞こえはいいが、本当は古今東西の世界文学について、思い思いの視点から書きなぐったエッセイ風のナニカシラというのが実態だ。本記事は、このリベンジを兼ねている。

- 0.イントロダクション

- 1.マジックリアリズム小史

- 2.「#magicrealism」のレシピ

- 3.「#magicrealism」を運用してみる

- 4.総括:「マジックリアリズム」から「#magicrealism」へ

注:この記事は多くのネタバレを含みます。

0.イントロダクション

動機、目的

- 背景として、マジックリアリズムをとりまく言説は錯綜している。多くの人が、「現実と幻想が混ざっている」のようなふんわりとした意味で、「マジックリアリズム」という語を使用している一方、界隈では「マジックリアリズム警察」と呼ばれる組織の暗躍も指摘されている……*2。これを解きほぐしたい。散らかっているものを整理したくなるのは、ブンセキ系の哲学をやっている性みたいなもの。

- マジックリアリズムのことがわかって、なにが嬉しいのか。本記事の目的は、批評言説の拡張にある。適切に用いれば、「マジックリアリズム」という概念はある種の作品群をカテゴライズし、褒めたり貶したりするのに大変便利な道具立てになる。これを提供するのが主要な目的。

手段、方法

- 本記事は、マジックリアリズムの最終的な定義を行ったり、個別の作品に対して「これはマジックリアリズム作品である/ではない」といった判断を下すものではない。

- 僕の理解において、マジックリアリズムは戦略的に用いられる「手法」である。この、断片的に用いられる各手法を記述することが主な作業となる。すなわち、大文字の「マジックリアリズム」を定義するのではなく、個別の要素として散りばめられた「#magicrealism」を理解していく。(この表記が内包する意味については、最後の節を参照)

- 大まかな方針としては、マジックリアリズムの射程を拡張することで、広く様々な作品の批評に使えるようにしたい。「この作品は全体的に見て、ここがダメだからマジックリアリズムじゃない」と言う代わりに、「この作品の(少なくとも)この部分には、#magicrealismの手法が見られる」といった言説を推し進める。

- よって、マジックリアリズムの歴史的発展を追うことに主眼があるわけでもない。こちらについては、日本語で読めるものとして寺尾隆吉『魔術的リアリズム―20世紀のラテンアメリカ小説』(2012年)があり、当ジャンルの概説として必要十分なものだと考える。本記事はごく形式的(フォルマリスティック)な研究として出発する。

- 本記事では、テクスト論や物語論の成果を参照しつつ、作品を形式的に分類していく。これは、歴史的背景や伝記的事実に焦点を当てられがちなマジックリアリズム研究が欠いていた方法論だと考える。

- とはいえ、すぐ後で明らかになるように、最終的に行き着く先は脱構築批評のそれに近い。本記事はマジックリアリズム概念についての工学を試みるとともに、いわゆる脱構築批評(あるいはポスト構造主義批評)の実践としても位置づけられるだろう。

主張、結論

最終的な結論はこうなる。

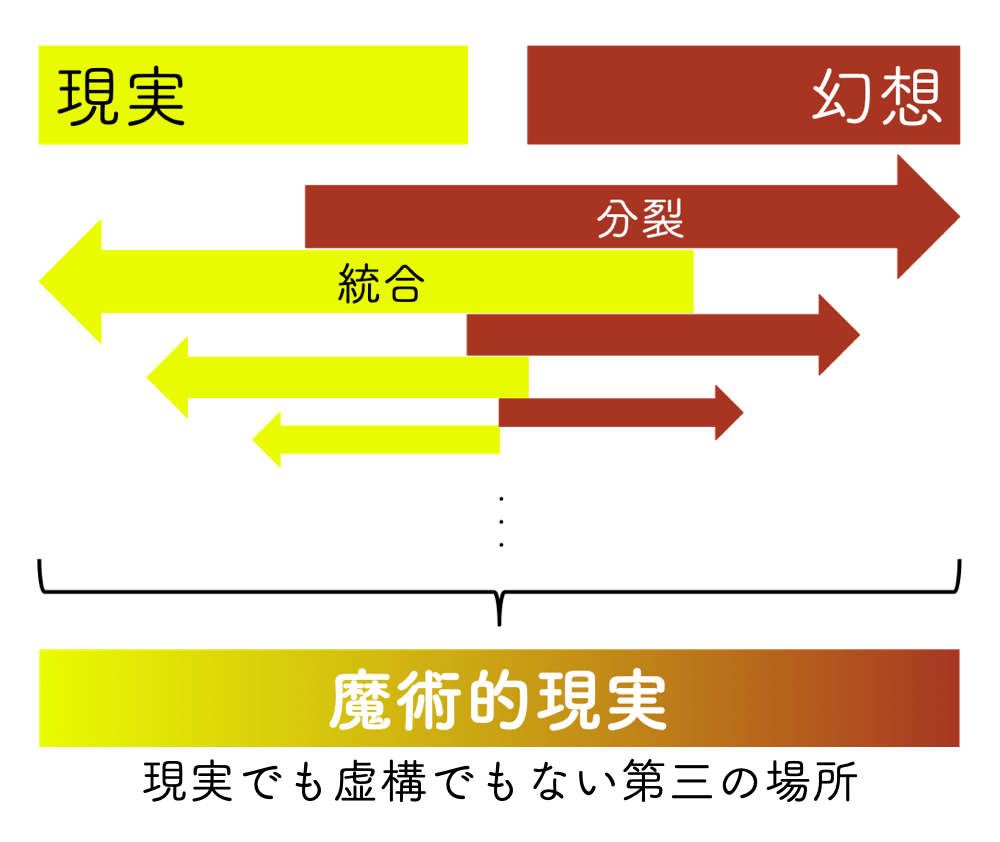

「マジックリアリズムとは①語りにおける「分裂」と「統合」を組み合わせることで、②現実と幻想の差異を消滅させようとする手法である」

1.マジックリアリズム小史

黎明期:1930年代〜40年代

- マジック・リアリズムは 1920 年代に欧州で流行したシュルレアリスムに対するカウンタ ーとして誕生した。アンドレ・ブルトンの『シュルレアリスム宣言』(1924)に始まるこの芸術運動は、作家性を廃し、徹底的な客観性を拠り所にして、現実に内包された「超現実」 を描き出そうとする。半覚醒状態で文章を書きなぐる「自動筆記」の実験など。この結果、ブルトンの『溶ける魚』や、後のダリが描く絵画のように、キテレツで「驚異的」な作品が量産される。

公園はその時刻、魔法の泉の上にブロンドの両手をひろげていた。意味のない城がひとつ、地表をうろついていた。神のそば近く、その城のノートは、影法師と羽毛とアイリスをえがくデッサンのところでひらかれていた。

- アレホ・カルペンティエル、ミゲル・アンヘル・アストゥリアスといったMR黎明期の作家たちは、同時期のパリにそろって留学しており、そこでシュルレアリスムに触れたとされる。

- ただし、彼らはシュルレアリスムを批判的に継承することになる。すなわち、ブルトン達がチマチマとやっていた実験的手法に頼らずとも、自らの国家、風 土、文化はそれ自体として「驚異的」なのだ、というのを出発点とする*4。

- インディオの神話を下地にしたアストゥリアス『グアテマラ伝説集』(1930)や、ハイチの奴隷反乱に取材したカルペンティエル『この世の王国』(1949)が代表的。

萌芽期:1950年代〜60年代前半

- アストゥリアスは文化人類学に傾倒しすぎたせいで難解になり、カルペンティエルの「驚異的現実」論は貫徹されないまま挫折。また、二次大戦と南米における政治混乱が続き、50年代に至るまで「マジックリアリズム」として概念化できるカテゴリーは無かったと言える。

- そんな中、大きな前進となったのがフアン・ホセ・アレオラの『陰謀集』「転轍手」(1952)と、フアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』(1955)。どちらも、常軌を逸した語り手の物語りが、西洋的な合理主義を切り崩していく構造。

「良く聞いて下さい!いいですか、Fという村は、そうした事が原因となって生まれた村なのですよ。つまり列車が、そうした通行不能な地帯を強行して走ったために、車輪が砂でこすられて軸まですっかり摩滅してしまい、走行不能という事故を起こしたのです。

旅行者たちは同じ列車の中で大変長い時間を一緒に過ごす事になって、初めは他にすることもなくて、仕方なしに交わしていた、とりとめのない会話から、沢山の緊密な友情関係が生まれたのですよ。そして大方の予想通り、男女のそうした関係は、いつしか恋愛関係へと変わって行き、その結果、Fという村が生まれたという訳です。今では大勢の悪戯盛りの子供達が、苔の生えた列車の残骸で遊ぶ光景も見られて、Fという村は、今後の発展が大いに期待されているのですよ。」フアン・ホセ・アレオラ『陰謀集』「転轍手」桑名一博訳(白水社)

黄金期:1960年代後半〜1970年代

- MRとは独立してラテンアメリカ文学(カルロス・フエンテス『澄みわたる大地』(1958)、バルガス=リョサ『都会と犬ども』(1963)など)が世界的にブームとなる。

- そんな中、MRの集大成として誕生したのが、ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』(1967)。ジャーナリストとしての活動と、迷信的な祖母との記憶に触発された文体。奇想天外なエピソードとそれらを同化した共同体、飛び交う語りや時間軸など、『百年の孤独』はいわばMR的手法の教科書となっている。

彼女がそう言ったとたん、フェルナンダは、光をはらんだ弱々しい風がその手からシーツを奪って、いっぱいにひろげるのを見た。[中略]小町娘のレメディオスの体がふわりと宙に浮いた。ほとんど視力を失っていたが、ウルスラひとりが落ち着いて、この防ぎようのない風の本性を見きわめ、シーツを光の手にゆだねた。目まぐるしくはばたくシーツにつつまれながら、別れの手を振っている小町娘のレメディオスの姿が見えた。彼女はシーツに抱かれて舞い上がり、黄金虫やダリヤの花のただよう風を見捨て、午後の四時も終わろうとする風のなかを抜けて、もっとも高く飛ぶことのできる記憶の鳥でさえ追っていけないはるかな高みへ、永遠に姿を消した。[中略]

フェルナンダは激しい羨望に悩まされたが、しぶしぶこの奇跡を認め、当分のあいだ、シーツだけは返してくださるようにと、神様にお願いをしていた。

- 並行して、1950年代なかば頃から、文学批評において「マジックリアリズム」という用語が広く使われるようになってくる。

- チリのホセ・ドノソによる『夜のみだらな鳥』(1970)は、錯乱した語りを全面的に採用した怪作で、ラテンアメリカ文学でも屈指の奇書とされる。

- 1973年のチリにおける軍事クーデターに代表されるように、1970年代以降ラテンアメリカ各国で軍事政権化が相次ぐ。マルケス、カルペンティエル、ドノソらも、独裁者をテーマにした小説の執筆に取り掛かる。 代表的なものとして、ガルシア=マルケス『族長の秋』(1975)。

ブーム以後:1980年代後半〜

- 1980年代以降、識字率の上昇、潜在的読者の増加などを背景として、MRは商業化の波に飲み込まれていく。

- かつてチリ・クーデターで謀殺されたサルバドール・アジェンデの姪にあたるイサベル・アジェンデが書いた『精霊たちの家』(1982)がバカ売れ。『百年の孤独』を彷彿させるクロニクルで、幻想的なエピソードを折り込みながら、ピノチェトらによる軍事クーデターに至るチリ史を描く。

乳母は、思いっきりおどかしてやったら、口をきくようになるかもしれないと考えた。その後九年間にわたって、なんとかクラーラをびっくりさせてやろうと絶望的になっていろいろな方法を試みたが、けっきょく、クラーラはなにがあってもびっくりしたりおびえたりせず、平然としていられるようになっただけのことだった。部屋の中に青白い顔をした栄養失調気味の化物が出てきたり、吸血コウモリや悪魔が窓をコツコツ叩いても平気な顔をしていた。乳母は、首のない海賊や、ロンドン塔の死刑執行人、狼犬、角の生えた悪魔など、その時々の思いつきやホラーものの雑誌から着想を得たさまざまなお化けに扮装した。

イサベル・アジェンデ『精霊たちの家』木村榮一訳(河出書房新社)

- その他、重要作家としてキューバのレイナルド・アレナス『夜になるまえに』(1993)が挙げられるほか、MRがラテンアメリカ外へ影響を及ぼした例として、イギリスのアンジェラ・カーター、中国の莫言、アメリカのスティーヴ・エリクソン、チェコのミラン・クンデラ、インド出身のサルマン・ラシュディ、ポルトガルのジョゼ・サラマーゴなど、その他多数の作家が指摘されている。

2.「#magicrealism」のレシピ

本節から、「#magicrealism」の手法に迫っていこう。

MRの雛形:真偽と不確定性

- アレオラの「転轍手」に出てくる「よそ者」は、最初「T」駅を行こうとしている。そこへ、狂った「老人」がやってきて「F」村の奇想天外なエピソードを語る。ラストで、「老人」の狂気に感化された「よそ者="旅行者"」は、「X」駅へと進路を変更する。

- ここで、「X」が未知数としての記号であることは、内田(2014)*5も指摘している通り。「"旅行者"」は合理的で秩序だった世界を離れ、不確定で偶然的な変数へと向かう。

- また、(そういう批評があるのかは未確認だが)「T」と「F」はそれぞれ「True」と「False」を暗示しているのではないか、と思う。真(現実)としての「T」駅に固執していた「よそもの」に、「老人」は偽(虚構)としての「F」村を語る。

- ここで重要なのは、結果として「"旅行者"」が最終的に「F」ではなく「X」を選択しているところ。虚構が現実を飲み込むのではなく、虚構でも現実でもない不確定な場所が新たに生まれている。

- ごく短い短編ではあるが、「転轍手」はやはりマジックリアリズムの真髄が凝縮されていると言えよう。

- 本記事では次のように定式化する。すなわち混乱した虚構へと向かう「分裂」の動力と、秩序だった現実へと向かう「統合」の動力によって、現実でも虚構でもない第三の場所が生まれる、というのがマジックリアリズムの目論見なのではないか。

- よって、マジックリアリズムの手法に関して観察すべきなのは、①「統合」と「分裂」がそれぞれどのようになされているのか、②現実と幻想の差異が、いかにして脱構築されているのか、という2点。

リアリズム文学、不条理文学、マジックリアリズム

個別の手法を見ていく前に、あらかじめ予想される問題を検討する。すなわち、「マジックリアリズムとは①語りにおける「分裂」と「統合」を組み合わせることで、②現実と幻想の差異を消滅させようとする手法である」という仮説で行くと、(一般的にMRとして扱われていない)不条理文学やファンタジーものを含むたいていの幻想文学がMRということになるのでは?という問題。

僕自身、そういう風に考えても問題ないと思っている節はあるものの、ジャンルとしてはやはり区別しておきたい。どうすれば、マルケスとカフカとJ・K・ローリングを区別できるのか。

■閻連科『発現小説』

- ヒントとして、作家・閻連科によるエッセイ『発現小説』を参照する*6。この長大かつ奇妙なエッセイで、閻連科はリアリズム文学から不条理文学を経てマジックリアリズムへとつながる世界文学の系譜を記述している。

①リアリズム文学「全因果」:出来事の原因と結果が1:1で釣り合っている。必然性による進展。

- (ex.夏目漱石『こころ』:Kの自殺と、その原因。先生の自殺と、その原因。原因と結果は、小説内で明確に言及される必要はないが、物語世界内には確かに存在している。)

②不条理文学「零因果」:出来事の原因あるいは結果が不在であり、不条理が生じている。不可能性による進展。

③マジックリアリズム「半因果」:出来事には原因と結果があるが、重量が釣り合っていない。

- (ex.ガルシア・マルケス『百年の孤独』:「レメディオスの昇天」という大きな結果に対し、「浮世離れした美貌」という小さな原因しかない。)

- (ex.閻連科『炸裂志』:「村長の溺死」という大きな結果に対し、「痰を吐きかけられる」という小さな原因しかない。⬅後の議論で引用しています)

■『発現小説』を組み替える

- この区別を整理すると、不条理文学とMRの違いは次のように言えるだろう。

- グレゴール・ザムザが虫になった理由は究極的に不在であるのに対し、レメディオスがシーツに包まれて焦点するというエピソードには"理由"がある。「この世のものとは思えない美貌」だったからこそ、「天使のように飛び去った」のだ。周囲の村人は「レメディオスという娘が居なくなった悲しさ」を訴えるものの、「人間が浮遊して昇天することへの驚き」は訴えない。すなわち、出来事の因果性に納得している。

- ここで、因果は非対称的になっている。このようなエピソードの積み重ねによって、マコンドという「合理的な因果性からは逸脱した、一方で全くの不条理とは言えない、独自の因果性に支配された共同体」が形成される。

- 同様に、ファンタジー小説とも区別できるだろう。『ハリーポッター』はハグリッドがやってきたことで、『ナルニア国物語』は衣装タンスの向こうに異世界を見つけたことで、主人公は衝撃を受ける。ファンタジーの基本構造とは、非合理的な世界との遭遇による(合理的視点を持った主人公の)衝撃である。「魔法使いの世界」と「マグルの世界」は完全に住み分けられており、語り手は「合理的視点からの観察」を離れない。現実と幻想が渾然一体となって第三の場所が生まれることはない。

- MRのポイントとは、原因と結果がともに不在ではないこと。それから、非対称的な因果性を当然のものとして受け入れてしまっている、第三の場所が構築されていること。

[ケース1]出来事レベル:「誇張」と「同化」

- さて、個別の手法を見ていく。まずは、MR文学でひときわ目を引く「信じられないような出来事」(="奇跡")の描写について解剖する。

最初に磁石が持ちこまれた。[中略]

家から家へ、二本の鉄の棒をひきずって歩いたのだ。すると、そこらの手鍋や平鍋、 火掻き棒やこんろがもとあった場所からころがり落ち、抜けだそうとして必死にもがく釘やねじのせいで材木は悲鳴をあげ、昔なくなった品物までがいちばん念入りに探したはずの隅から姿をあらわし、てんでに這うようにして、メルキアデスの魔法の鉄の棒のあとを追った。

- 最もストレートに"奇跡"を描く仕方は、出来事における数値・程度・効果を誇張することである。

- 上に引用したのは、『百年の孤独』の冒頭あたりに出てくるエピソード。ジプシーのメルキアデスが持ち込んだ魔法の磁石によって、合理的な世界においてはありえない"奇跡"が生じる(➡「分裂」)。

- 一方で、「奇術を用いる、得体の知れないジプシー」というステレオタイプは、それ自体「現実」の側に属する。すなわち、現実におけるジプシーの「得体の知れなさ」が小さな原因として、「尋常じゃないほど強力な磁石」という大きな結果をもたらしている。

- このような誇張は、「#magicrealism」における「分裂」の手法として位置づけられるだろう。

- なお、橋本陽介(2017)*7は、「現実を幻想に変える」としてMRを理解することは「誤読」であると指摘している。橋本はカルペンティエルらの「驚異的現実」論に立脚しているが、すでに見てきたとおり「魔術的な現実をそのまま客観的に書く」という初期MRの目論見は早々に頓挫しており、『ペドロ・パラモ』『百年の孤独』以降のMR作品は明らかに「現実に幻想的なテイストを加える」(=「分裂」)ことによって駆動している。マルケスの文体が、客観的な「統合」の力学に特徴づけられるとしても、彼の語る虚構が創作における「分裂」ではないと考えるのは、過度な単純化であろう。

- さて、すでに論じたとおり、単に奇跡を描写するだけではMRとして不十分である。MRは混乱へと向かう「分裂」と、秩序へと向かう「統合」の動力が両立して、はじめてMRとなる。

イワンは猫に注意を集中すると、この奇妙な猫が、ちょうど停留所に停車していた《A》系統の路面電車のステップに歩み寄り、悲鳴をあげた女性客を無理やり押しのけて手すりにつかまり、そのうえ、むし暑さのために開け放されていた窓越しに十コペイカ硬貨を女性の車掌の手につかませようとするのを見た。

この猫の振舞いにすっかり驚かされて、イワンは町角の食料品店の前で棒立ちになったが、そのとき、もう一度、より強い衝撃を受けて愕然としたのは、車掌の振舞いであった。電車に入りこもうとする猫の姿を見るや、車掌は身ぶるいするほどの憎悪をこめて叫んだのだ。

「猫はだめよ!猫連れはお断り!しっ!降りないと、警官を呼ぶわよ!」

車掌にしても乗客たちにしても、事態の本質に驚かされたわけではないようで、猫が電車に乗りこむくらいならまだしも、猫が乗車賃を払おうとした事実こそ驚くべきことではないか。

- 上に引用したのは、MRの文脈でたまに参照されるミハイル・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』(1967年出版)。もっとも、いわゆるラテンアメリカのMRムーブメントとはずいぶん離れたところに位置する作品であり、内容も「ファンタジーを織り交ぜた奇想小説」と言ったほうがよい。

- 喋ったり歩きまわったりする悪魔の黒猫ベヘモートに関するエピソードは、それ自体なんの因果的理由もなく、ファンタジーの域を超えない。ただし、上に引用した場面では、べへモートを前にした人びとの反応に「#magicrealism」の手法が観察できる。

- 続く箇所で語り手(イワン)も言っている通り、車掌は車内に猫が飛び込んできたことにショックを受け反発しているが、べへモートが二足歩行で乗車賃まで払おうとする"奇跡"については驚かない。すなわち、ツッコミどころがおかしい。

- ここでは、ツッコミどころのおかしさによって、もともとツッコむべき"奇跡"が奇跡として扱われず、現実と同化している(➡「統合」)。車掌や周囲の乗客はこの出来事に納得しており、違和感は生じない。結果として、現実からも虚構からも離れた、第三の場所が形成されていると言えよう。*8

- 誇張に対する反作用としての同化を、「#magicrealism」における「統合」の手法として位置づけたい。

- せっかくだから、もう一つ「誇張」+「同化」の手法を見てみよう。卒論のほうでメインに扱った閻連科『炸裂志』(2013)より。主人公・孔明亮が朱慶方から村長の地位を奪い取った後の場面。孔明亮は群衆に対し、朱慶方に向かって痰を吐いた者には金を出す、といってけしかける。

あの夜、村人が痰を吐いているとき、朱頴は痰の雨の中で父が自分に向けて発した言葉を聞いた。「わしに構うな、やらせておけ!」彼女はこうしてじっと動かずに、村人たちが父の頭や顔に向かって痰を吐くのを見つめながら、ただ心の中で、誰が父の顔に何十回、さらには百回も痰を吐いたかを数え、記憶していた。

彼を埋葬した者もまた、まさしくその痰で彼を溺死させた者であった。[中略]二狗は彼の身体に全部で百六回も痰を吐いたが、墓穴を掘り、納棺し、棺を担ぎ、棺をおさめ、土をかぶせるまで、ずっと腰を低くしたまま、埋葬が終わるとさらにその墓の前で言った。

「借りはもう返したからな」閻連科『炸裂志』泉京鹿訳(河出書房新社)

- まぁ、人が吐きつけられた痰によって溺死することは"ありえない"のだが、それがごく当然のように描かれる。「悪意」という小さな原因と、誇張された「溺死」という大きな結果。じっと眺める娘の朱頴や、淡々と埋葬作業に従事する二狗、周囲の無関心による同化。ここにも、「分裂」と「統合」の力学が見て取れる。

[ケース2]語りレベル:「脱線」と「直進」

- 寺尾(2012)など、しばしば指摘されるように、「語り手」の存在はMRにおいて最も重要な要素の一つである。

- 「合理的な視点を持った語り手が"奇跡"を物語る」という構造であれば、所詮エキゾチズムに過ぎない。MRでは、語り手の「分裂」が必要条件となる。ということは、それを再度、合理的な現実へと引き戻そうとする「統合」のベクトルも必要。

- 合理的で整合的なリアリズムの語りから離反しようとする流れは、MR以前にも多く存在する。ジェイムズ・ジョイス、ヴァージニア・ウルフ、ウィリアム・フォークナーらによる「意識の流れ」文体や、一般に「信頼できない語り手」としてカテゴライズされる作品群など。

ヨッサリアンはキャッチ=22のこの条項の比類ない単純明快さに深く感動し、尊敬の口笛を鳴らした。

「ちょいとした落とし穴だな、そのキャッチ=22ってやつは」と、彼は心のままに言った。

「そりゃもう最高さ」とダニーカ軍医がうなずいた。 ヨッサリアンはそれが目くるめくような合理性を持っていることをはっきり認めた。その部分部分の完全な組合せには省略的な精密さがあり、すぐれたモダンアートのように優美であり衝撃的でもあった。そして、ヨッサリアンはときどきそれをほんとうに見ているのかどうか確信が持てなくなった。それはちょうど、すぐれたモダンアートに関して、あるいはオアがアプルビーの目のなかのハエに関して、まるきり確信が持てないのと同様だった。アプルビーの目のなかのハエについては、オアの言い分を受け入れるほかはなかった。ジョセフ・ヘラー『キャッチ=22』飛田茂雄訳(早川書房)引用者強調

- 引用したのはアメリカの作家ジョセフ・ヘラーによる『キャッチ=22』(1961)。戦争という極限状態で気の触れた人たちがわちゃわちゃやるブラックコメディ。

- 注目したいのは強調部。ヨッサリアンとダニーカ軍医の問答から、突如として人物・場面が転換し、目のなかのハエにまつわるオアとアプルビーのエピソードが挿入される。直前の「確信が持てなくなった」の説明として、「(〜に関して)確信が持てないのと同様だった」と叙述される部分で、本来は修飾部に当たる「(〜に関して)」の部分が以降の中心トピックになってしまうのだ。すなわち、話が脱線している。

- さながら連想ゲームのように、次から次へと話の主題が脱線していく。このような語りの手法は、ラテンアメリカのMR文学でも多用されている。

町じゅうの者たちが日盛りの眠りの沼でもがいている隙を狙って、大統領は毎日のように彼女のところに通っていたのだ。彼女の好物であるフルーツの砂糖漬けを手渡し、その機会を利用して、海兵隊の操り人形になり下がった、つらい立場について綿々と訴えた。[中略]この前などは、戦艦の艦長が測量係らしいのを数名連れてやって来て、そこらじゅうの物の寸法をはかりおった、と嘆いた。連中はわしに敬礼するどころか、この頭にメートル尺を巻きつけ、測定値を英語でべらべらやりおった。

しかし母親は、大統領が寝室の暗がりで少女たちを追いまわしている気配を見逃さなかった。そして大いに同情し、誰にも息子の窮状を悟られないように、籠のなかの小鳥たちをわざと暴れさせた。こうした不自由な状態は、占領軍がペストの流行におびえてこの国を立ち去るまで続いた。駐留期間が終わるのはまだ何年も先のことだったが、占領軍の兵士たちは[...略]

- 大統領の用意した屋敷に彼の母親であるベンディシオン・アラバルドが越してくる場面から、大統領が母親の住居に足繁く通う場面が続く。途中から三人称視点が一人称視点に移り、母親に向かって愚痴をこぼす大統領の声が地の文で綴られる。続く場面では、少女に暴行をはたらく大統領に対し、母親が密かに加担するエピソードが語られる。「女に襲いかかるさいの物音」「恥っさらしなもみ合い」と、色事の様子が体言止めで並列され、「そうしたものを誰にも聞かせないために、ヨシキリの午睡をじゃまし て、無理やり鳴き立てさせ」る母親。

- 母親と息子の共犯関係が「こうした不自由な状態」と語られた後、それがいつまで続いたのかを説明する修飾部分で、「占領軍」が新たに登場する。ここから話題は「占領軍」へと脱線し、以降、母親のエピソードは完全に埋もれてしまう。『族長の秋』は『キャッチ=22』と同じく、分裂症的に脱線を繰り返しながら進行する。

- 語りのレベルにおけるこのような荒唐さは、「分裂」の手法として位置づけられる。

- 一方で、語られる内容はごく簡潔であったり、即物的であったりする。冗長な情景描写や心理描写は避けられる。

- また、小説であることそれ自体の特性として、直進の作用も指摘できるだろう。線状に展開していく小説は、否応なしに前から後ろへと読み進めることを強制する。ここには、脱線の繰り返しによって「分裂」したテクストを、再度「統合」しようとするベクトルが観察できるだろう。

[ケース3]語りレベル:時間軸の解体、フラッシュフォワード、その他

- 「分裂」の仕方は、錯乱的に話を飛び交う(=脱線)だけではない。語り口はごく合理的でも、時間軸を解体することで、「分裂」の効果を持たせることができる。

天井の穴から空を仰ぐと、ツグミの群れが通りすぎるのが見えた。闇に行く手をさえぎられる少し前の夕暮れ時に飛び交うあの鳥だ。やがて、日没を告げる風が吹いて、散り散りになった雲の切れっぱしが流れていった。

そのあと宵の明星が現れ、しばらくしてから月がのぼった。

時間があと戻りするようだった。月と並んだ星をもう一度見た。散り散りになった雲。ツグミの群れ。そしてすぐ続いて、まだ光のあふれる夕暮れ。

黄昏の光に照りはえる壁。敷石にはじき返される自分の靴音。「エドゥビヘスをさがしな。まだ生きてたらの話だがな」と言ったロバ追い。

- ルルフォの『ペドロ・パラモ』は、次から次へと語り手が移り変わり、主体が不明のまま出来事が語られるという、「分裂」に満ちた作品だが、物語時間についても興味深い手法を多用している。

- 上に引用した箇所では、あらかじめ「夕暮れとツグミの群れ→雲→星→月」という順序で描写されていた対象たちが、続く場面で「月→星→雲→夕暮れとツグミの群れ」と、完全に反転されて再び記述される。時間はVHSテープのように巻き戻され、小説の冒頭近くで「ロバ追い」が発したセリフ(「エドゥビヘスをさがしな。まだ生きてたらの話だがな」)が反復される。

- 反復は、それ自体が物語時間に作用するものとして機能する。『百年の孤独』で次から次へと出てくるアウレリャノ&アルカディオたちは、同じ名前の反復によって、進化論的な歴史を否定し、流転する独自の物語時間を作り出す。そこに、小説の直進による「統合」が加わることで、ここでも第三の場所(語りの空間)が形成されている、と言えよう。

- よりストレートな時間の「分裂」として、フラッシュフォワードの使用は、MRの常套手段となっている。

クラーラは夜明けの光が差しはじめるまで、そこから動くことができなかった。日がのぼると、こっそり自分のベッドに戻ったが、その時はもう誰とも口をきくまいと決心していた。沈黙の世界に入りこんだ彼女は、私、結婚するわ、と言うまで、九年間ひと言も口をきかなかった。

イサベル・アジェンデ『精霊たちの家』木村榮一訳(河出書房新社)

- ここでは、少女だったクラーラが、解剖されている姉のローサを目撃してしまう場面に続いて、9年間誰とも口を聞かなかったこと、9年後に「私、結婚するわ」と発現することが明らかにされる。物語における現在から、未来へ向かってのフラッシュフォワード。

- 他にも、シンプルな文体的手法として、ガルシア=マルケス『族長の秋』は章ごとに改行なしで書かれている。改行による整合的な意味付けを放棄し、断片的な集積のまま提示する。似たような手法として、ジョゼ・サラマーゴ(『白の闇』など)は、引用符を用いず、セリフを全て地の文に並置する。

- 再度、繰り返しになるが、「分裂」は「統合」との拮抗によって初めて意味を持つ。語り手の錯乱や、行ったり来たりする時間軸は、秩序だった「統合」の力学とぶつかることで、そこに「ありえそうでありえない、でもありえそう」な第三の場所が生まれる。

3.「#magicrealism」を運用してみる

- 本節では、「#magicrealism」という概念でどこまで行けるのか試験してみる。

- 世界文学における「#magicrealism」の遍在は、容易に指摘できるだろう。ポストモダン文学として括られるトマス・ピンチョンやポール・オースターの作品には#magicrealism的な手法が散見される。合理性に基づく近代小説の解体という点で、ポストモダン文学とMRはヴィジョンを共有しており、抱き合わせで論じられることも多い。

- また、カート・ヴォネガット、フィリップ・K・ディックといったSF〜スリップストリーム文学の作家や、リチャード・ブローティガン、村上春樹、パク・ミンギュといった奇想文学の系譜も「#magicrealism」で批評できそうだ。いずれにせよ、「ラテンアメリカ外の世界文学における#magicrealism」はキリがなさそうだ。また、誰かがすでにやっている/今後やってくれるものだと思っている。

映画の「#magicrealism」

- 以下では「映画におけるマジックリアリズムを#magicrealismによって記述する」という作業に取り組む。

- 文学批評に比べて、映画批評では「マジックリアリズム」というカテゴリーが用いられることは少ない。やはり、マジックリアリズムとは第一に文学手法なのだ。

- 「マジックリアリズム映画」として、ネット上で挙げられがちな作品は、『アメリ』(2001)、『パンズ・ラビリンス』(2006)、『グリーンマイル』(1999)、『赤い薔薇ソースの伝説』(1992)など。しかし、よくあるファンタジー映画との区別が明瞭ではないケースもしばしば含まれる。

- 『アメリ』における#magicrealism的な小ネタとしては、アメリが水になって溶ける場面など。もちろん、アメリは消滅したわけではなく、次のシーンでは普通に活動している。感情の誇張。

「分裂」する映画たち

- マジックリアリズムからの影響が指摘されている作家として、エミール・クストリッツァ、アレハンドロ・ホドロフスキー、テリー・ギリアム、ウディ・アレン、ウェス・アンダーソン、など。

- フィクションのキャラクターが現実世界に現れる『カイロの紫のバラ』(1985)、過去の偉人たちとの邂逅を描いた『ミッドナイト・イン・パリ』(2011)など、ウディ・アレンの作品には、「ありえない相手との出会い」を描いたものが見られる。もっとも、上記の二作は「ありえない出会いによるファンタジー」が強調されており、「分裂」に対応する「統合」はあまり見られない。

- テリー・ギリアムは、『未来世紀ブラジル』(1985)、『12モンキーズ』(1995)、『ゼロの未来』(2013)といったSF作品に加え、『バンデットQ』(1981)、『バロン』(1989)、『Dr.パルナサスの鏡』(2009)などどファンタジーに振り切った作品も多い。こちらもおおむねファンタジーの域を超えるものではないが、比較的リアリスティックな設定を元にした『フィッシャー・キング』(1991)には、「#magicrealism」な名シーンがある。テリー・ギリアムのマイ・ベスト。

- 浮浪者パリーが、思いを寄せる女性とすれ違うシーン。映画外のBGMに合わせて、駅を行き交う人びとが突然ワルツを踊りだす。パリーの内面世界が誇張され、周囲の空間まで変容させているところに「分裂」の作用が指摘できるほか、なんの説明もなくシームレスに現実へと戻る瞬間に「統合」がなされている。おそらく全てはパリーの妄想なのだろうが、映像はそのような断定を保留する。

- エミール・クストリッツァ、アレハンドロ・ホドロフスキーは、よりラテンアメリカ文学のカラーに近い作品を作っている。

- 『アンダーグラウンド』(1995)、『黒猫・白猫』(1998)など、クストリッツァは戦争、内戦、難民、ジプシーといった題材を混ぜ合わせ、非合理的な世界観を共有した集団を描く。また、スラップスティック・コメディにありがちな誇張をふんだんに取り入れている。

- とりわけ『アンダーグラウンド』は旧ユーゴスラビアの土着的なテーマを扱い、現実と幻想を脱構築していく。

- 花嫁なので、空中浮遊はお手の物。

- チリのホドロフスキーといえば、カルト映画の教祖。かの悪名高い『エル・トポ』(1969)に始まり、『ホーリー・マウンテン』(1973)、『サンタ・サングレ/聖なる血』(1989)と、モラルのかけらもないような怪作をいくつも撮っていることで知られる。

- 上に挙げた三作よりも、近年に活動再開してからの『リアリティのダンス』(2013)、『エンドレス・ポエトリー』(2016)はより#magicrealism寄りになったという印象*9。

- 幼少期を追憶する『リアリティのダンス』は、幼いホドロフスキー(「信用できない語り手」)から見た世界が描かれることで、「分裂」が生じる。常にオペラ調で歌いながら話す母親に対して、だれもツッコまない。幼少期の曖昧模糊とした記憶の中で、幻想的出来事はどれも「統合」されている。自伝という形式を通して「語り手」を取り入れたことで、『エル・トポ』などの作品よりもMR的な作品に仕上がったと思われる。自伝三部作ということで、資金集め中の第三作『エル・トポの息子(The Sons of El Topo)』が待ち望まれるが、果たして間に合うのだろうか……(御年90歳)。

- その他、中南米・南米でMR的作品を撮っている監督としては、メキシコのカルロス・レイガダスなど。『闇のあとの光』(2012)や、昨年の東京国際映画祭で上映された『われらの時代』(2018)など、野心的な作品を飛ばしているが、だいぶ酷評されている監督でもある。*10

「統合」するスローシネマ:長回し、ロングショット

- ここまで挙げた例は、どれも「分裂」の方に力を入れている映画だった。現実を出発点に、シームレスな幻想を描くことで、現実と幻想の差異を脱構築する。

- 以下では、より映画的な表現を通した「統合」の手法にフォーカスしたい。ここからは、より試験的な議論となる。

- 00年代以降、映画批評においてスローシネマ(Slow cinema)というカテゴリーが浮上してきている。起伏の少ないプロット、定点カメラからの長回し、ロングショットからのミニマルな構図、抑制された演技、によって特徴づけられる。ドキュメンタリー映画との横断的手法も見られる。

- とりわけ、アジア〜東欧の映像作家が多い。スローシネマとして括られることの多い監督として、タイのアピチャッポン・ウィーラセタクン、フィリピンのラヴ・ディアス、ハンガリーのタル・ベーラ、中国の王兵(ワン・ビン)、台湾の蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)、ポルトガルのペドロ・コスタ、ロシアのアレクサンドル・ソクーロフほか。先駆的な作家として、アンドレイ・タルコフスキー、楊徳昌(エドワード・ヤン)、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)、テオ・アンゲロプロス、アッバス・キアロスタミなど。

- 本記事では、スローシネマで使われる抑制の手法を、#magicrealismにおける「統合」として考えてみる。

- アピチャッポン『光りの墓』(2015)は、「眠り病にかかってしまった兵士たち」という、『百年の孤独』を彷彿とさせる物語が描かれる(ただし、あちらは不眠症)。

- 主人公の女性が、テラスで若い姉妹と会話する長回しの場面。さりげない会話に続いて、姉妹が実は古代の王女であり、すでに死者であることが明かされる。現実と幻想が長回しの中でシームレスに捉えられることで、その差異が解消されている。たんなるファンタジーに留まらない、#magicrealismな空間が作られていると言えよう。

- ツァイ・ミンリャンは、よりリアリスティックな題材を通して、都市における人間性の彼岸を描く。『郊遊<ピクニック>』(2013)で何度も反復される、看板持ちの長回し。「普通に看板を設置すればいいのに……」と思ってしまう我々にとって、雨風のなか無表情で看板を持ち続ける主人公の姿は狂気そのものだ。しかし、価値判断を欠いた長回しで提示されたとき、それが都市における端的な現実であるということに我々は気付かされる。ラテンアメリカ文学の荒唐無稽な奇跡に比べたら、ごく地味なシーンだが、現実と幻想の境目を縫い合わせるという身振りにおいて、ツァイ・ミンリャンの映像にも#magicrealismな要素が見られる。

- 近年注目されているスローシネマ作家としてビー・ガン監督など。中国インディペンデント映画界では気鋭の新人だそうで、『凱里ブルース』(2015)では約40分間つづく長回しが話題ですが、僕自身まだチェックできていないです。昨年のフィルメックス映画祭で上映された『ロングデイズ・ジャーニー、イントゥ・ナイト』(2018)とともに、配給準備が進められているとのこと。

- いずれの監督も、モンタージュによる意味付けから距離をとっている。様々な角度から細切れのカットを積み重ねることによって、扇情的な場面に仕立て上げるハリウッド的編集を拒絶し、(言うなれば)ドキュメンタリー的な編集をスローシネマは採る。ハリウッド映画が「虚構へと没入させるような映像」を志向するのであれば、スローシネマは「虚構から引き戻すような映像」を志向していると言えよう。

- 幻想的なシーンを現実的/客観的に描く別の手法としては、構図の工夫がなされる。具体的には、上に挙げた監督の多くがロングショットを多用する。

- 構図の選択は映画製作における基本要素であり、映像の意味付けを大きく左右する。教科書的な説明としては、物語のヒエラルキーにおいて重要な要素ほど「大きく、近く、上部、画面中央」に配置され、重要度の低い要素ほど「小さい、遠い、下部、画面周辺」に置かれる。

- スローシネマ作品では、このような教科書的な構図の撹乱がなされる。テオ・アンゲロプロス『旅芸人の記録』(1975)では、登場人物の顔も判別できないほどのロングショットが多用され、中心的な権威としての「主人公」が不在なまま、物語が進行する。主観的な選択集中を排した遠距離から提示されると、幻想的な出来事や信じがたい暴力であっても、現実的/客観的なものへと接近する(=「統合」)。また、複数形としての「旅芸人たち」に焦点化がなされるという点は、#magicrealismな「分裂」としても理解できる。アンゲロプロスの映像は、この時点ですでに「分裂」と「統合」による拮抗を内包していると言えよう。

- 中盤にある長回しカットで、芸人の一団は画面右から歌いながら登場する。陽気に進行する一行は、ふと立ち止まり、神妙な顔になる。左へとゆっくりパンしたカメラは、木に吊るされた死体を映す。死体へと歩み寄った一行を背後から映し、カットは終わる。登場人物たちは、物語内の不条理や暴力に対して価値判断を行わず、宿命的な破滅へと一歩一歩コマを進める。『アンダーグラウンド』と似たようなテーマを扱いながらも、その抑制された映像(=語り)は、「統合」の力学を効果的に引き出している

ひとまずのまとめと、アニメーション映画についての覚書

- ここまで、映画作品における「#magicrealism」を断片的に追ってきた。全貌を把握するにはどうしても力不足ではあるが、作品間を横断する「分裂」と「統合」の力学については様々に観測できたのではないだろうか。

- 文学とは異なり、写実的な(というより端的に現実に属する)俳優、場所、道具を用いる映画は、それだけでも「統合」の力学を持つ。だからこそ一方で、幻想的な出来事や映像は、直ちに「ファンタジー」としてカテゴライズされやすいという側面もある。文字という一元化された文学とは異なり、マルチメディアとしての映画を踏まえた上で、ファンタジー映画を「#magicrealism」から区別するという作業は、また別途で必要となるだろう。

- もう一つ、関連して面白いトピックがある。それは、セルゲイ・エイゼンシュテインが初期ディズニー映画に関して指摘した「原形質性」と、「#magicrealism」の接点である。論考「ディズニー」(1940-41)の中で、エイゼンシュテインはディズニー映画の魅力を以下のように記述している。

人を引きつけること、その唯一にして共通の必要条件は、これらすべての実例から姿をあらわす――かつて-そして-永久に割り当てられた形式の拒絶、硬直化からの自由、いかなるフォルムにもダイナミックに変容できる能力である。

その能力を、私はここで「原形質性」と呼びたい。なぜならば、絵として描かれた存在は、明確な形式を持ち、特定の輪郭を帯びながらも、原初的な原形質に似たものとなるからだ。

セルゲイ・エイゼンシュテイン「ディズニー(抄訳)」今井隆介訳(『表象07』収録)

- 例としては『蒸気船ウィリー』(1928)でオルゴールになってしまうヤギや、『骸骨の踊り』(1929)で木琴になってしまうガイコツなど。

- 個人的に興味深いのは、これらの"変身"が、いずれも非合理的で無秩序なわけではなく、因果的な原因を持っているということ。ヤギはギターを食べたから楽器になってしまい、ガイコツの背骨は木琴との類似性によって、実際に木琴になってしまう。これは#magicrealismな誇張による「分裂」として理解できるのではないか。すなわち、閻連科が『発現小説』で指摘したように、「出来事には原因と結果があるが、重量が釣り合っていない」ような描き方ではないか。

- さらに、周囲の反応によって「統合」の力学も観察される。ヤギがギターを食べてしまい、困っていたミッキーとミニーだが、ヤギの体から音符が出てくるのに気づくと、「おっ、ラッキー!」と言わんばかりにヤギを捻じ曲げ、オルゴールにしてしまう。どう考えても「おっ、ラッキー!」という状況ではない。

- 「原形質性」はディズニー作品に限られたものではなく、クラシック・アニメーションではよく見られる。みんなだいすき『トムとジェリー』のトムは、七変化で有名だが、変身する対象は、その時々の感情であったり、直前になされた攻撃の結果に対応している。カッコー時計に突っ込むと、トム自身がカッコー時計に変身し、鉄球をぶつけられるとボーリングのピンに変身する。

- テンションが上がると、なんでも構わず楽器にしてしまう。この辺はディズニー映画とも似ている。

- アニメーションや漫画の手法については明るくないが、「アニメにおけるマジックリアリズム」「漫画におけるマジックリアリズム」については、十分論じる価値があるトピックだと思う。またいずれ。

4.総括:「マジックリアリズム」から「#magicrealism」へ

さて、マジックリアリズムを巡る思弁も、もうすぐ終わりだ。

本記事の主張を改めて繰り返そう。

「マジックリアリズムとは①語りにおける「分裂」と「統合」を組み合わせることで、②現実と幻想の差異を消滅させようとする手法である」

「分裂」「統合」の仕方については、様々な作品を通して観察してきた。その結果として、作品ごとに魅力的な「第三の場所」が生まれている、というのも同時に見てきた。

本記事では「マジックリアリズム」概念を上のように"定義"するが、その是非や、理論的美徳については全くのオープンである。

議論において取り上げた作品に偏りがあるのは言うまでもなく、観察された手法の記述についても多くの偏見があることを否定しない。よりよい理解のもとで、より実用に適した「マジックリアリズム」のフレームワークが生み出されるのであれば、新しい"定義"は本記事に取って代わるべきである。工学とは本質的にプラグマティズムであり、積極的にプラグマティズムであるべきだ。

いずれにせよ、このような方法論は「マジックリアリズム」を巡る議論を、「#magicrealism」を巡る議論へとシフトさせるものである。「#BlackLivesMatter」しかり「#MeToo」しかり、ハッシュタグはSNS時代において極めて強力なツールである。ハッシュタグは上から下ではなく横同士のつながりであり、恣意的だがゆるやかな連結を可能にする。また、後で不適切だとわかったものから気軽に取り外したり、遡及的に過去のものに貼り付けたりすることもできる。ストリーミングの音楽やInstagramの写真にハッシュタグをつけるという身振りを、哲学のしごとにまで適用できるのではないか。このような態度はごく健康的であり、現代的だ。自分の中では、ポストモダンな言説と、分析的伝統における言説を結びつけるヒントではないかとすら考えている。今後の「#photograph」研究でも意識していきたい*11。

あるいはタイトルの通り、レシピである。「こういった材料で調理すれば、美味しい料理ができますよ」という提案である。材料が足りなかったら省略すればいいし、気が向いたら勝手にアレンジしてみるのも楽しい。

その他もろもろ。

引用例

銭 清弘「「#magicrelism」のレシピ:「分裂」と「統合」の力学」obakeweb、2019年

https://obakeweb.hatenablog.com/entry/magicrealism

*1:もともとは1920年代に美術批評の文脈で使われ始めた用語。出自それ自体は、本記事の議論とほぼ関係しない。

*2:思うに、このような状況はVaporwaveとひどく似ている。

*3:寺尾さんの前掲書が手に入る方は、そちらを見ていただいたほうが何倍も有益なので、読み飛ばしていただいてもOKです。

*6:概略については以下を参照。

和田知久「閻連科『発現小説』を読む」」(2017)

なお、『発現小説』の中でも、リアリズムを5段階のレベルに分類した第1章およびMRを超える創作について論じた第5章以降は、スピリチュアルの類なのでスルーする。

*7:橋本陽介『越境する小説文体―意識の流れ、魔術的リアリズム、ブラックユーモア』水声文庫

*8:もっとも、語り手(=イワン)が一連の出来事を合理的に見つめている、という構造自体は「統合」の効果をむしろ引き下げている。が、『巨匠とマルガリータ』はラテンアメリカ文学に連なる作品ではないので、この点を掘り下げて批判するのはフェアではないだろう。

*9:ちなみにホドロフスキー本人は、インタビューで「ラテンアメリカ文学のマジック・リアリズムには興味がない」と答えたかと思いきや、『エンドレス・ポエトリー』のクラウドファンディングにあたって「新作はマジック・リアリティを探求する」と記載するなど、いい加減なおじいちゃんなので過度に信用してはならない。

*10:前者は学部1回生のときに観ましたが、ファッション狂気といった感じで、個人的にも微妙でしたね。後者は未観。