Carroll, Noel (1999). Philosophy of Art: A Contemporary Introduction. Routledge.

最近読んだ、ノエル・キャロル[Noël Carroll]による分析美学の教科書『Philosophy of Art: A Contemporary Introduction』(1999)が、入門としてかなりよさげだったので、紹介記事を書いておこう。

ロバート・ステッカー[Robert Stecker]の『Aesthetics and the Philosophy of Art: An Introduction』(『分析美学入門』)が2010年(初版は2005年)なので、本書は一昔前の教科書になる。ステッカーが幅広いトピックを扱っているのに対し、キャロルが扱うのは基本的に「芸術の定義」だけだ。環境美学、フィクション論、芸術の存在論、作品解釈といったホットトピックは取り上げられていないし、美的なものや芸術の価値に関してもそんなには踏み込まない。かわりにキャロルがやるのは、「表象[representation]」「表出[expression]」「形式[form]」「美的経験[aesthetic experience]」といった概念を通して、芸術の定義がいかに試みられてきたかの概説である。ということで、厳密には分析美学ではなく「芸術の分析哲学」の入門書だ(美学と芸術哲学の関係についても、第4章で触れられている)。

難易度としてはステッカーのそれよりだいぶと易しいので、あちらが入門(といいつつ結構むずい)ならば、こちらは超入門といったところか。教養課程の学部生向けといった趣だ。イントロダクションでも掲げられている通り、本書の目的は、第一に芸術哲学の諸問題を導入することだが、第二に、この手の議論一般を扱う基礎体力として、分析哲学的な手法を導入する点にもある。よって、イントロダクションは「哲学とはなにか?」から始まり、分析哲学の概要や、概念分析という手法(必要十分条件とはなにか)、直観をデータとすることの是非などを説明しており、手取り足取りで進む。

細かい目次は以下。

はじめに

哲学とはなにか?/芸術の分析哲学/概念を分析する/哲学的研究の特殊性/本書の構成/本書の目的

第1章「芸術と表象」

パートⅠ「表象としての芸術」

芸術、模倣、表象/芸術の新表象説

パートⅡ「表象とはなにか?」

画像表象/画像表象に対する伝統的アプローチ/絵画表象の慣習主義理論/画像表象の新自然主義理論/諸芸術における表象

第2章「芸術と表出」

パートⅠ「表出としての芸術」

芸術の表出説/芸術の表出説への反論

パートⅡ「表出の理論」

表出とはなにか?/表出、例示、メタファー/隠喩的例示理論のいくつかの問題点/表出はつねに比喩的なのか?

第3章「芸術と形式」

パートⅠ「形式としての芸術」

パートⅡ「芸術の形式とはなにか?」

芸術の形式に対するさまざまな見解/形式と機能/形式と鑑賞

第4章「芸術と美的経験」

パートⅠ「芸術の美的理論」

芸術と美学/芸術の美的定義/美的経験の2つのバージョン/芸術の美的定義への反論

パートⅡ「美的次元」

美的経験の再検討/美的性質/検出か投影か?/美的経験と芸術の経験

第5章「芸術、定義、識別」

パートⅠ「定義に反して」

ネオ・ウィトゲンシュタイン主義:開かれた概念としての芸術/ネオ・ウィトゲンシュタイン主義への反論

パートⅡ「現代におけるふたつの芸術の定義」

芸術の制度説/芸術を歴史的に定義する

パートⅢ「芸術を識別する」

定義と識別/識別と歴史的物語り/歴史的物語り:その強みと弱み

これはいいなと思ったのは本の構成だ。第1章から第4章までは、それぞれのパートⅠで各概念による芸術の定義が概説され、その利点と欠点が評価される。

- 表象説:芸術とは、なんらかの事物を表象したものである。

- 表出説:芸術とは、感情などを表出したものである。

- 形式説:芸術とは、重要な形式を持つものである。

- 美的経験説:芸術とは、美的経験を与えるよう意図されたものである。

これらはごく大雑把な出発点であり、それぞれ直ちに反例が思いつく。例えば、芸術に表象は必要ない(抽象画は表象しない)。表出するからといって芸術とは限らない(私が怒って人を殴るのはパフォーマンスアートではない)。「重要な形式」概念はあいまいで役に立たない(《泉》の形式とは?)。美的経験を与えるよう意図された作品ばかりではない(部族のお面は見るものを怖がらせるよう意図されている)。このような反論に対し、どのような応答がなされ、理論がどのように修正されてきたか。「芸術とはなにか」、というシンプルな問いが、どれだけ人々を悩ませ熱狂させてきたのかがよく分かる概説だ。

いろいろあって、結局どの概念も芸術全般を定義するには不足であることが発覚するのだが、それぞれのパートⅡでは、概念ごとの各論が設けられている。芸術の定義としては失敗するにせよ、「表象」「表出」「形式」「美的経験」といった概念は芸術史・美学史的に重要であり、それぞれのための理論が必要なのだ。表象とはなにか。美的経験とはどういうものか。

本書の欠点のひとつとして、本文中に参照文献が示されず、誰のなんていう理論が検討されているのか分かりにくいというのがある(注が一切ないのは初学者にとっても私にとってもかなりうれしいのだが)。大雑把にまとめると、

- 「表象」

- パートⅠはプラトン、アリストテレスの表象論からアーサー・ダントー[Arthur Danto]の新表象主義(「なにかについてものである」)まで。

- パートⅡでは画像表象=描写の哲学。ネルソン・グッドマン[Nelson Goodman]の類似説批判から、キャロルが「新自然主義理論」と呼ぶところの再認説(フリント・シアー[Flint Schier])まで。

- 「表出」

- 「形式」

- 「美的経験」

最後の第5章では、失敗続きの「芸術の定義」なんてそもそも無理なんじゃないか、という立場が紹介される(パートⅠ)。ちなみに本書でそう説明されているわけではないが、歴史的にみて面白いのは、1950年代にこの懐疑主義者たち(ワイツ、ジフ、ケニック)が幅を利かせたからこそ、分野ないし学統としての「分析美学」が成立しているという側面だ。本書は芸術の定義論とその一旦の挫折において、最後の最後で分析美学の誕生に戻ってきたとも言える。

芸術なんて定義できない、とするネオ・ウィトゲンシュタイン主義者の影響力は大きかったが、モーリス・マンデルバウム[Maurice Mandelbaum]によるクリティカルな反撃に続き、アプローチを刷新しつつ定義論が再興する(パートⅡ)。代表的なものとして紹介されているのは、ジョージ・ディッキーの制度説と、ジェロルド・レヴィンソン[Jerrold Levinson]の歴史説だ。

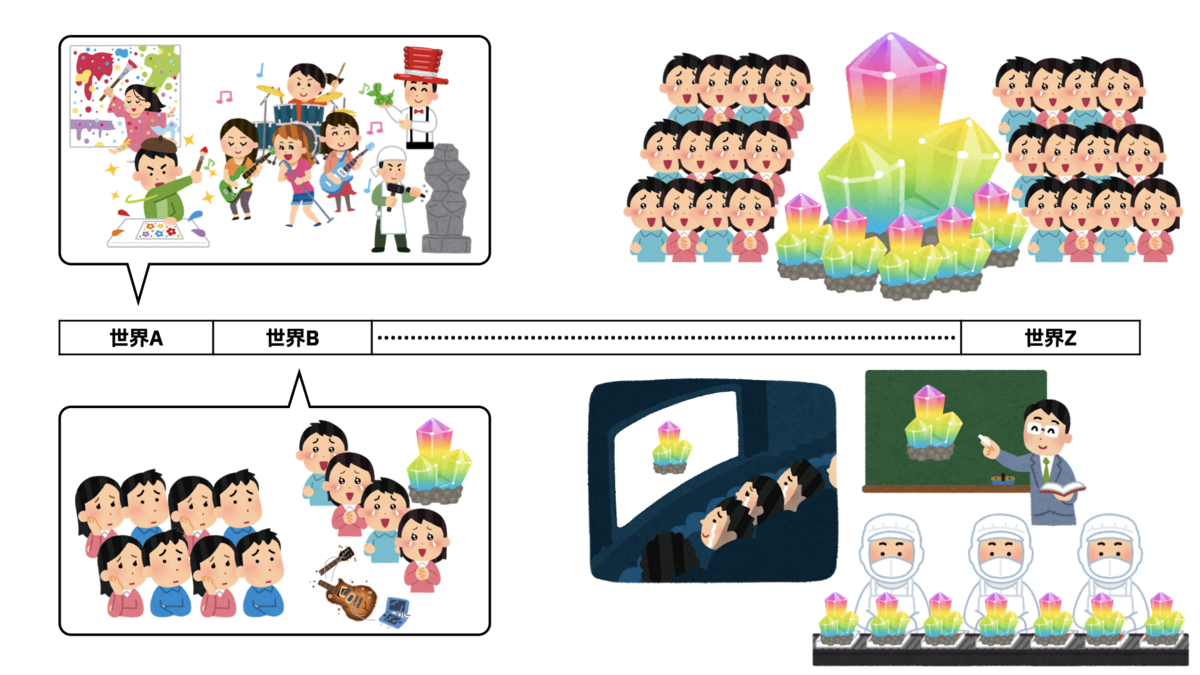

- 制度説:芸術とは、アートワールドの代表によって鑑賞候補の身分を付与されたものである。

- 歴史説:芸術とは、歴史的になされてきた芸術扱いをされるよう意図されたものである。

どちらも、作品に内的な性質ではなく、外的な要因に訴えることで、幅広い芸術実践をカバーできる点にうれしさがある。もちろん、それぞれに伴う懸念についても触れられている。

最後の最後にあたる第5章パートⅢでは、「芸術の定義」に関するキャロル自身のアプローチとして、「歴史的物語り[historical narrative]」が紹介されている。これは1993年にJAACに載った論文がもとになっているが、アイデアとしては1988年にMonistに載った論文からあったらしい。芸術の定義は重要だが、その理由のひとつはわれわれが芸術と非芸術を識別[identifying]したいからだ。識別できなければ、どの人工物に芸術助成を出すか決めがたいし、どれを美術館におけばいいのか決められないし、解釈・評価すべきか態度を決めることもできない。しかし、識別できればいいのであれば、あらゆる事例をきっちりカバーできるような定義(必要十分条件)はなくてもいいのかもしれない。ということで、識別法としてキャロルの提案する「歴史的物語り」は、あるものの芸術性にとって、芸術史上の先例に関する知識を踏まえた語りが重要だというものだ。われわれがデュシャンの《泉》やケージの《4分33秒》を芸術とみなすようになったのは、それらを先例と結びつけ、その目的や挑戦や達成を説明してきた無数の批評的語りがあったおかげである。芸術の制作と鑑賞を、このような批評的コミュニケーションの場に位置づけることで、なにかが芸術になったりなりそびれたりする空間を特徴づける、それがキャロルの「歴史的物語り」の大筋である。芸術の歴史を重視する点でキャロルの立場も歴史説のバリエーションだと言えそうなのだが、「歴史的物語り」は必要条件ではなく、十分条件のひとつとして、ごく穏当に提出されているのがポイントだ。

前述した通り、手取り足取りで進む(英語も易しい)本なので学部生などにはかなりおすすめなのだが、丁寧すぎるのがたまにきずでもある。『批評について』もそうだったが、キャロルの書きぶりは丁寧な分やや冗長で、ずっと同じ話を繰り返しているように思われるときすらある。「xはこういう主張だ、それにはこういう反例がある、なのでxはだめだ」と論駁したあとで、「あと、こういう反論もできる、のでやっぱりxはだめだ」というのが続き、さらに「そうそう、こういう反例もある、のでxはぜんぜんだめだ」と続いていく。しかしこう、しつこいぐらいひとつの主張を検討するというのも、早めのうちに養っておきたい体力のひとつであることは言うまでもない(向き不向きのふるいでもある)。議論の構造はきわめて明快であり、いまなんのためになんの話をしているのか迷子になることがまったくない。これは大いに学ぶべき文体だろう。

調べてみたら、『言語哲学―入門から中級まで』の題で邦訳されているウィリアム・ライカンの『Philosophy of Language: A Contemporary Introduction』(1999)と同じRoutledgeのシリーズだった。あちらもかなり読みやすくてためになる入門書だったので、分析哲学をやろうという人にはあわせておすすめだ。キャロルの教科書も『芸術哲学―入門から中級まで』で邦訳があればよいのにとは思うのだが、刊行年がやや古いのと、すでに『分析美学入門』が出ている手前『分析美学入門の入門』というわけにもいかないのだろう。

とはいえ、世紀末に刊行されたからこそ(?)、キャロルの教科書には20世紀を通して発展してきた分析美学を、一旦総括するという趣がある。さまざまなトピックに触れつつ関心を広げるのはもちろんよいことなのだが、「芸術の定義」というコア問題に短期集中で取り組むのも、入り方としてはかなりいいだろう。このトレーニングは、ほとんど任意のxに関して「xとはなにか」という哲学的問いを立てたり、答えたり、反論したり、修正したりするのに役立つものだ。

各章のリーディングリストをまとめて、おしまい。

第1章「芸術と表象」

- プラトン『国家』2巻、3巻、10巻:古典的な芸術の表象理論

- アリストテレス『詩学』:古典的な芸術の表象理論

- Paul Oskar Kristeller「The Modern System of the Arts」:ファインアートのシステムについて

- Arthur Danto『The Transfiguration of the Commonplace』(『ありふれたものの変容』):新表象理論

- Peter Kivy『Philosophies of Arts: An Essay in Differences』:2章で新表象理論への批判

- Monroe Beardsley『Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism』:6章で画像表象について

- Nelson Goodman『Languages of Art』(『芸術の言語』):1章で芸術表象について/慣習主義理論

- Flint Schier『Deeper Into Pictures: An Essay on Pictorial Representation』:画像表象に関する新自然主義

- Peter Kivy『Sound and Semblance』:芸術全般にわたる表象について/とくに2章

- Kendall Walton『Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts』(『フィクションとは何か―ごっこ遊びと芸術―』):虚構的な事物を描く画像表象について

第2章「芸術と表出」

- レフ・トルストイ『芸術とは何か』:表出説(伝達説)の代表

- R.G.コリングウッド『芸術の原理』:表出説(単独表出説)の代表

- スザンヌ・ランガー『感情と形式』:表出説の古典

- M.H.Abrams『A Glossary of Literary Terms, 6th edition』:ロマン主義について

- Aidan Day『Romanticism』:ロマン主義について

- Monroe Beardsley『Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism』:7章で表出説について紹介

- Nelson Goodman『Languages of Art』(『芸術の言語』):2章で隠喩的例示としての表出理論を展開

- Guy Sircello『Mind and Art: An Essay on the Varieties of Expression』:表出の隠喩的例示説への批判

- Peter Kivy『Sound Sentiment: An Essay on the Musical Emotions』:表出の隠喩的例示説への批判

- Alan Tormey『The Concept of Expression』:芸術的表出について

- Robert Stecker「Expression of Emotion in (Some of) the Arts」:表出に関する哲学文献

- Bruce Vermazen「Expression as Expression」:表出に関する哲学文献

- Ismay Barwell「How Does Art Express Emotion?」:表出に関する哲学文献

第3章「芸術と形式」

- ライヴ・ベル『芸術』:形式主義の古典/絵画の鑑賞法を大きく変化させた

- ロジャー・フライ『ヴィジョンとデザイン』:視覚芸術に関する形式主義の実

- エドゥアルト・ハンスリック『音楽美論』:音楽に関する形式主義

- Ladislav Matejka and Krystyna Pomorska (eds.)『Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views』:文学に関するロシア形式主義

- Victor Erlich『Russian Formalism: A History』文学に関するロシア形式主義

- Richard Eldridge『Form and Content: An Aesthetic Theory of Art』:新形式主義

- Arthur Danto『After the End of Art』(『芸術の終焉のあと: 現代芸術と歴史の境界』):新形式主義

- Noël Carroll「Danto’s New Definition of Art and the Problem of Art Theories」:ダントーの新形式主義への批判

- A.C.Bradley「Poetry for Poetry’s Sake」:形式と内容が同一であるという主張の古典

- Peter Kivy『Philosophies of Arts』:4章でBradleyの批判

- Monroe Beardsley『Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism』:4章で形式に関する記述的説明

- Berel Lang (ed.)『The Concept of Style』:「様式」に関するアンソロジー/Richard Wollheim, “Pictorial Style: Two Views"がおすすめ

- Paul Ziff『Semantic Analysis』:6章で「測定としての鑑賞」を擁護

第4章「芸術と美的経験」

- George Dickie『Art and the Aesthetic』:美的なものに関する議論の概説

- Noël Carroll「Beauty and the Genealogy of Art Theory」:美的なものと芸術哲学の関係について

- Monroe Beardsley「An Aesthetic Definition of Art」:美的なものによる芸術の定義

- Harold Osborne「What is a Work of Art?」:美的なものによる芸術の定義

- William Tolhurst「Toward an Aesthetic Account of the Nature of Art」:美的なものによる芸術の定義

- Bohdan Dziemidok「Controversy about the Aesthetic Nature of Art 」:美的なものによる芸術の定義

- Monroe Beardsley『The Aesthetic Point of View: Selected Essays』:美的経験について

Jerome Stolnitz『Aesthetics and the Philosophy of Art Criticism』:美的経験の感情重視の説明 - George Dickie「The Myth of the Aesthetic Attitude」:美的な「無関心性」への古典的批判

- Noël Carroll「Art and Interaction」:無関心性への批判

- Göran Hermerén『The Nature of Aesthetic Qualities』:美的性質に関する概説

- Alan H. Goldman「Realism about Aesthetic Properties」:美的性質の客観性に関する懐疑主義

- Philip Pettit「The Possibility of Aesthetic Realism」:美的性質の実在論

- Eddy M.Zemach『Real Beauty』:美的性質の実在論

- Frank Sibley「Aesthetic Concepts」(「美的概念」):美的概念が条件に支配されているかどうか

- Frank Sibley「Aesthetic and Non-Aesthetic」:美的概念が条件に支配されているかどうか

- Peter Kivy『Speaking of Art』:シブリーへの批判

第5章「芸術、定義、識別」

- Stephen Davies『Definitions of Art』:芸術の定義に関する包括的なサーベイ

- Morris Weitz 「The Role of Theory in Aesthetics」(「美学における理論の役割」):ネオ・ウィトゲンシュタイン主義として最もよく引かれる

- Morris Weitz『The Opening Mind』芸術の定義不可能性

- Paul Ziff「The Task of Defining a Work of Art」:芸術の定義不可能性

- William Kennick「Does Traditional Aesthetics Rest on a Mistake?」:芸術の定義不可能性

- Maurice Mandelbaum「Family Resemblances and Generalizations concerning the Arts」:ワイツへの有名な批判

- George Dickie『Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis』:芸術の制度的定義(初期ヴァージョン)

- George Dickie『The Art Circle』:芸術の制度的定義(後期ヴァージョン)

- Jerrold Levinson「Defining Art Historically」:芸術の歴史的定義

- Jerrold Levinson「Refining Art Historically」:芸術の歴史的定義

- Jerrold Levinson「Extending Art Historically」:芸術の歴史的定義

- Noël Carroll「Art, Practice and Narrative」:芸術識別のための歴史的物語りアプローチ

- Noël Carroll「Historical Narratives and the Philosophy of Art」:芸術識別のための歴史的物語りアプローチ

- Noël Carroll「Identifying Art」:芸術識別のための歴史的物語りアプローチ

- Peter Kivy『Philosophies of Arts』:1章で物語りアプローチを用いて絶対音楽を擁護

- Jeffrey Wieand「Putting Forward A Work of Art」:会話としての芸術

- Arthur Danto『The Transfiguration of the Commonplace(『ありふれたものの変容』)』:現代的アプローチの一つ

- Robert Stecker『Artworks: Definition, Meaning, Value』:現代的アプローチの一つ

- Noël Carroll (ed.)『Theories of Art』芸術の定義および識別に関する最近のアンソロジー